2010

Hallenhaus im Winter

12/2010 In: Neukirchen-Vlyn | Industriekultur

Eisiges Hallenhaus im Winter – Halde Norddeutschland

Kaltes Hallenhaus im doppelten Sinne. Die Wettervorhersage sprach von -8° bis -10°Celcius. Die Treppe nach oben war wegen Rutschgefahr gesperrt. Abseits der Wege stand ich fast bis zu den Knien im Schnee. Der gefrorene Schnee haftete noch am Skelett des Hallenhauses. Solch eine grandiose Kulisse konnte ich mir nicht entgehen lassen.

Eisiges Hallenhaus im Winter II – Halde Norddeutschland

Kaltes Hallenhaus im doppelten Sinne. Die Wettervorhersage sprach von -8° bis -10°Celcius. Die Treppe nach oben war wegen Rutschgefahr gesperrt. Abseits der Wege stand ich fast bis zu den Knien im Schnee. Der gefrorene Schnee haftete noch am Skelett des Hallenhauses. Solch eine grandiose Kulisse konnte ich mir nicht entgehen lassen.

Eisiges Hallenhaus im Winter II – Halde Norddeutschland

Ehemalige Kläranlage Herne

12/2010 In: Herne | Industriekultur

Ehemalige Kläranlage Herne I – Glückauf.Bergarbeiterproteste im Ruhrgebiet – Emscherkunst.2010

Im Rahmen des Projekts Emscherkunst.2010 ist der Faulturm der 1996 stillgelegten Kläranlage Herne von der Künstlerin Silke Wagner mit einem Mosaik, das mehr als 600 m² umfasst, gestaltet worden. Das aus mehr 5 Millionen Steinen zusammengesetzte Mosaik beschäftigt sich thematisch mit den großen Bergarbeiterprotesten der letzten 120 Jahre. Vom ersten großen Bergarbeiterstreik von 1889 bis hin zur politischen Entscheidung im Jahre 2007 die Steinkohlensubventionen 2018 zu beenden.

Ehemalige Kläranlage Herne II – Glückauf.Bergarbeiterproteste im Ruhrgebiet – Emscherkunst.2010

Meinen Dank an die Emschergenossenschaft das sie solche Projekte im öffentlichen Raum fördert. Ich bin durch Zufall auf dieses Motiv gestoßen. Als ich abends auf der A43 unterwegs war, sah ich einen hellen Lichtschein von der Brücke über dem Rhein-Herne-Kanal, neugierig wie ich bin habe ich mir dies einige Tage später angeschaut.

Im Rahmen des Projektes “Glückauf.Bergarbeiterproteste im Ruhrgebiet“ musste der komplette Faulturm entkernt und saniert werden. Erst dann konnte die Künstlerin das Mosaik auf die Außenflächen des 15m hohen Faulturms aufbringen. Im Inneren befindet sich, bis Ende 2010, eine Installation, die auf mehreren Leinwänden das Leben einer typischen Revierfamilie unter dem Titel „Schlagende Welten“ dokumentiert.

Dieses Bild wurde im Rahmen der RUHR.2010 Abschlussveranstaltung im Nordsternpark Gelsenkirchen am 18.12.2010 in der Präsentation “Best-of-EMSCHERKUNST“ gezeigt werden.

Ehemalige Kläranlage Herne III – Glückauf.Bergarbeiterproteste im Ruhrgebiet – Emscherkunst.2010

Im Rahmen des Projekts Emscherkunst.2010 ist der Faulturm der 1996 stillgelegten Kläranlage Herne von der Künstlerin Silke Wagner mit einem Mosaik, das mehr als 600 m² umfasst, gestaltet worden. Das aus mehr 5 Millionen Steinen zusammengesetzte Mosaik beschäftigt sich thematisch mit den großen Bergarbeiterprotesten der letzten 120 Jahre. Vom ersten großen Bergarbeiterstreik von 1889 bis hin zur politischen Entscheidung im Jahre 2007 die Steinkohlensubventionen 2018 zu beenden.

Ehemalige Kläranlage Herne II – Glückauf.Bergarbeiterproteste im Ruhrgebiet – Emscherkunst.2010

Meinen Dank an die Emschergenossenschaft das sie solche Projekte im öffentlichen Raum fördert. Ich bin durch Zufall auf dieses Motiv gestoßen. Als ich abends auf der A43 unterwegs war, sah ich einen hellen Lichtschein von der Brücke über dem Rhein-Herne-Kanal, neugierig wie ich bin habe ich mir dies einige Tage später angeschaut.

Im Rahmen des Projektes “Glückauf.Bergarbeiterproteste im Ruhrgebiet“ musste der komplette Faulturm entkernt und saniert werden. Erst dann konnte die Künstlerin das Mosaik auf die Außenflächen des 15m hohen Faulturms aufbringen. Im Inneren befindet sich, bis Ende 2010, eine Installation, die auf mehreren Leinwänden das Leben einer typischen Revierfamilie unter dem Titel „Schlagende Welten“ dokumentiert.

Dieses Bild wurde im Rahmen der RUHR.2010 Abschlussveranstaltung im Nordsternpark Gelsenkirchen am 18.12.2010 in der Präsentation “Best-of-EMSCHERKUNST“ gezeigt werden.

Ehemalige Kläranlage Herne III – Glückauf.Bergarbeiterproteste im Ruhrgebiet – Emscherkunst.2010

Hallenhaus Halde Norddeutschland

10/2010 In: Neukirchen-Vlyn | Industriekultur

Hallenhaus Halde Norddeutschland – Durchblick

Seit Mai 2006 thront das Hallenhaus als exponierte Landmarke auf der Halde Norddeutschland, der ehemaligen Bergehalde des Bergwerks Niederberg. Das von der A57 aus gut zu sehende Kunstwerk besteht aus Modulen unterschiedlich geformter Stahlgerüste (Doppel-T-Träger). Die Abmessungen des Hallenhaus sind 15m x 18m bei einer Firsthöhe von 10m. Das Stahl-Skelett steht auf einem Sockel, welcher als klare, umlaufende bauliche Kante angelegt ist und damit eine harte Kante zum Gelände bildet.

Seit dem 02.12.2007 strahlen drei Industriescheinwerfer zwischen 17:00 bis 22:00 Uhr vom First des Hauses zum Boden und machen das Hallenhaus auch in der Dunkelheit als Landmarke präsent.

Hallenhaus Halde Norddeutschland

Seit Mai 2006 thront das Hallenhaus als exponierte Landmarke auf der Halde Norddeutschland, der ehemaligen Bergehalde des Bergwerks Niederberg. Das von der A57 aus gut zu sehende Kunstwerk besteht aus Modulen unterschiedlich geformter Stahlgerüste (Doppel-T-Träger). Die Abmessungen des Hallenhaus sind 15m x 18m bei einer Firsthöhe von 10m. Das Stahl-Skelett steht auf einem Sockel, welcher als klare, umlaufende bauliche Kante angelegt ist und damit eine harte Kante zum Gelände bildet.

Seit dem 02.12.2007 strahlen drei Industriescheinwerfer zwischen 17:00 bis 22:00 Uhr vom First des Hauses zum Boden und machen das Hallenhaus auch in der Dunkelheit als Landmarke präsent.

Hallenhaus Halde Norddeutschland

Q1 - ThyssenKrupp I

Q1 – Thyssen Krupp – 3 Mann mit Dame

... und den vierten sieht man nicht. Er ist in einem Büro auf der rechten Seite hinter seinem Computer.

Q1 - ThyssenKrupp - Megacube

Zwei ineinander verschränkte Winkel die um das Atrium schweben bilden den kubischen Hauptkörper des Q1. Die Transparenz des Gebäudes wird durch die dominante und filigrane Konstruktion der Gebäudefassade aus Glas und Metall noch verstärkt. Die überwiegend geschosshoch ausgeführten Verglasungen verleihen dem Gebäude zusammen mit den speziell für das Q1 Quartier entworfenen Sonnenschutzsystem seinen architektonischen Gesamteindruck. Das neue entwickelte, weltweit einmalige Sonnenschutzsystem, prägt durch seine außen liegende Edelstahl-Lamellen den Charakter des Gebäudes.

Die Vision des Gebäudes die Innovation und Moderne aber auch die Tradition des Konzerns, die verwendeten metallischen Werkstoffe stammen von ThyssenKrupp, wurde von den renommierten Architekturbüros Atélier D’Architecture Chaix & Morel Et Associés, Paris in Arbeitsgemeinschaft mit JSWD Architekten + Planer, Köln, realisiert.

Q1 - ThyssenKrupp - Megacube II

... und den vierten sieht man nicht. Er ist in einem Büro auf der rechten Seite hinter seinem Computer.

Q1 - ThyssenKrupp - Megacube

Zwei ineinander verschränkte Winkel die um das Atrium schweben bilden den kubischen Hauptkörper des Q1. Die Transparenz des Gebäudes wird durch die dominante und filigrane Konstruktion der Gebäudefassade aus Glas und Metall noch verstärkt. Die überwiegend geschosshoch ausgeführten Verglasungen verleihen dem Gebäude zusammen mit den speziell für das Q1 Quartier entworfenen Sonnenschutzsystem seinen architektonischen Gesamteindruck. Das neue entwickelte, weltweit einmalige Sonnenschutzsystem, prägt durch seine außen liegende Edelstahl-Lamellen den Charakter des Gebäudes.

Die Vision des Gebäudes die Innovation und Moderne aber auch die Tradition des Konzerns, die verwendeten metallischen Werkstoffe stammen von ThyssenKrupp, wurde von den renommierten Architekturbüros Atélier D’Architecture Chaix & Morel Et Associés, Paris in Arbeitsgemeinschaft mit JSWD Architekten + Planer, Köln, realisiert.

Q1 - ThyssenKrupp - Megacube II

Q1 - ThyssenKrupp II

Q1 – ThyssenKrupp – Headquarter

Am 4. September 2008 fand die Grundsteinlegung im Beisein der beiden Ehrenvorsitzenden des Aufsichtsrat der ThyssenKrupp AG, Berthold Beitz und Günter Vogelsang, des Vorsitzenden im Aufsichtsrat, Gerhard Cromme sowie des damaligen Oberbürgermeisters Wolfgang Reiniger und der Architekten Philippe Chaix und Jürgen Steffens satt. Die Architektur stammt von Chaix & Morel et associeés und JSWD Architekten, die den von ThyssenKrupp 2006 ausgeschrieben Architekturwettbewerb gewannen. Am 21. Juni 2010 nahmen die Angestellten im neuen „Headquarter“ ihre Arbeit auf.

Q1 – ThyssenKrupp – Headquarter II

Q1 – ThyssenKrupp – Headquarter III

Am 4. September 2008 fand die Grundsteinlegung im Beisein der beiden Ehrenvorsitzenden des Aufsichtsrat der ThyssenKrupp AG, Berthold Beitz und Günter Vogelsang, des Vorsitzenden im Aufsichtsrat, Gerhard Cromme sowie des damaligen Oberbürgermeisters Wolfgang Reiniger und der Architekten Philippe Chaix und Jürgen Steffens satt. Die Architektur stammt von Chaix & Morel et associeés und JSWD Architekten, die den von ThyssenKrupp 2006 ausgeschrieben Architekturwettbewerb gewannen. Am 21. Juni 2010 nahmen die Angestellten im neuen „Headquarter“ ihre Arbeit auf.

Q1 – ThyssenKrupp – Headquarter II

Q1 – ThyssenKrupp – Headquarter III

Grillo Theater Essen

09/2010 In: Essen | Kunst & Kultur

Grillo Theater Essen

Das Grillo Theater, eines der ältesten Theater im Ruhrgebiet, trägt den Namen seines Stifters des 1852 geborenen Großindustriellen Friedrich Grillo. Friedrich Grillo einer der herausragenden Unternehmer und Unternehmensgründer des 19. Jahrhunderts der durch seinen maßgeblichen Einfluss eine prägende Rolle in der Geschichte des Ruhrgebiets einnahm, teilte der Stadt Essen im Oktober 1887 mit, seiner Heimatstadt für den Bau eines Theaters eine halbe Million Mark, notfalls sogar mehr, zu spenden und Zeit seines Lebens für dessen Unterhaltskosten aufkommen zu wollen. Bevor es jedoch zu einem offiziellen Schenkungsvertrag kam, verstarb Friedrich Grillo am 16. April 1888 in Düsseldorf. Seine Witwe, Wilhelmine Grillo löste jedoch das Versprechen ihres Mannes ein. Sie stiftete das Grundstück für den Bau im I. Hagen und übernahm mehr als zwei Drittel der Gesamtkosten, die sich auf insgesamt 937.997 Mark beliefen.

Am 16. September 1892 wurde das vom Berliner Theaterarchitekten Heinrich Seeling im neobarocken Stil errichtete Haus eröffnet. Im Zweiten Weltkrieg wurde das Gebäude und seine wilhelminische Fassade, die an der Rückseite des Theaters heute noch zu sehen ist, stark beschädigt. Nach dem Wiederaufbau 1950 erscheint das Grillo Theater in einer streng sachlichen neoklassizistischen Front wie sie heute noch zu sehen ist.

1988 konnte durch das vehemente eintreten des damaligen Schauspieldirektors Hansgünther Heyme der Plan der Stadt Essen, das sanierungsbedürftige Theater zu schließen und abzureißen, verhindert werden.

Für die aufwändigen Umbauarbeiten konnte der renommierte Architekt Werner Ruhnau, nach dessen Plänen bereits das Stadttheater Münster und das Musiktheaters im Revier MiR in Gelsenkirchen entstanden waren, gewonnen werden. Ruhnau verringerte das Platzangebot von 670 auf 400 Plätze und schuf so ein modernes, variables Raumtheater, das im September 1990 eröffnet wurde.

Grillo Theater Essen II

Das Grillo Theater, eines der ältesten Theater im Ruhrgebiet, trägt den Namen seines Stifters des 1852 geborenen Großindustriellen Friedrich Grillo. Friedrich Grillo einer der herausragenden Unternehmer und Unternehmensgründer des 19. Jahrhunderts der durch seinen maßgeblichen Einfluss eine prägende Rolle in der Geschichte des Ruhrgebiets einnahm, teilte der Stadt Essen im Oktober 1887 mit, seiner Heimatstadt für den Bau eines Theaters eine halbe Million Mark, notfalls sogar mehr, zu spenden und Zeit seines Lebens für dessen Unterhaltskosten aufkommen zu wollen. Bevor es jedoch zu einem offiziellen Schenkungsvertrag kam, verstarb Friedrich Grillo am 16. April 1888 in Düsseldorf. Seine Witwe, Wilhelmine Grillo löste jedoch das Versprechen ihres Mannes ein. Sie stiftete das Grundstück für den Bau im I. Hagen und übernahm mehr als zwei Drittel der Gesamtkosten, die sich auf insgesamt 937.997 Mark beliefen.

Am 16. September 1892 wurde das vom Berliner Theaterarchitekten Heinrich Seeling im neobarocken Stil errichtete Haus eröffnet. Im Zweiten Weltkrieg wurde das Gebäude und seine wilhelminische Fassade, die an der Rückseite des Theaters heute noch zu sehen ist, stark beschädigt. Nach dem Wiederaufbau 1950 erscheint das Grillo Theater in einer streng sachlichen neoklassizistischen Front wie sie heute noch zu sehen ist.

1988 konnte durch das vehemente eintreten des damaligen Schauspieldirektors Hansgünther Heyme der Plan der Stadt Essen, das sanierungsbedürftige Theater zu schließen und abzureißen, verhindert werden.

Für die aufwändigen Umbauarbeiten konnte der renommierte Architekt Werner Ruhnau, nach dessen Plänen bereits das Stadttheater Münster und das Musiktheaters im Revier MiR in Gelsenkirchen entstanden waren, gewonnen werden. Ruhnau verringerte das Platzangebot von 670 auf 400 Plätze und schuf so ein modernes, variables Raumtheater, das im September 1990 eröffnet wurde.

Grillo Theater Essen II

MiR - Musiktheater im Revier

09/2010 In: Gelsenkirchen | Kunst & Kultur

MiR - Musiktheater im Revier

Das Musiktheater im Revier (kurz MiR), eines der bedeutendsten Theaterneubauten der Nachkriegszeit, gilt als Verschmelzung von Architektur und Kunst. Der gläserne Riese prägt mit seiner außergewöhnlichen Architektur das Bild der Gelsenkirchener Innenstadt.

Am 15. Dezember 1959 wurde der neugebaute Komplex, unter der Federführung des Architekten Werner Ruhnau, mit zwei Spielstätten - dem Großen und dem Kleinen Haus - eröffnet. In der Bauhütte Werner Ruhnaus arbeiteten der Franzose Yves Klein, der Schweizer Jean Tinguely, der Engländer Robert Adams und die beiden Deutschen Norbert Kricke und Paul Dierkes gemeinsam an der äußeren und inneren Gestaltung des Musiktheaters.

Die transparente Glasfront gibt den Blick frei auf die beleuchtete Rotunde des Großen Hauses und die übergroßen blauen Schwammreliefs (7x20m) des französischen Künstlers Yves Klein. Im Gegensatz dazu befindet sich vor dem Hauptkörper die von Robert Adams gestaltete kantige weiße Betonfront der Kassenhalle.

Seit 1997 steht das MiR unter Denkmalschutz

MiR - Musiktheater im Revier II

Das Musiktheater im Revier (kurz MiR), eines der bedeutendsten Theaterneubauten der Nachkriegszeit, gilt als Verschmelzung von Architektur und Kunst. Der gläserne Riese prägt mit seiner außergewöhnlichen Architektur das Bild der Gelsenkirchener Innenstadt.

Am 15. Dezember 1959 wurde der neugebaute Komplex, unter der Federführung des Architekten Werner Ruhnau, mit zwei Spielstätten - dem Großen und dem Kleinen Haus - eröffnet. In der Bauhütte Werner Ruhnaus arbeiteten der Franzose Yves Klein, der Schweizer Jean Tinguely, der Engländer Robert Adams und die beiden Deutschen Norbert Kricke und Paul Dierkes gemeinsam an der äußeren und inneren Gestaltung des Musiktheaters.

Die transparente Glasfront gibt den Blick frei auf die beleuchtete Rotunde des Großen Hauses und die übergroßen blauen Schwammreliefs (7x20m) des französischen Künstlers Yves Klein. Im Gegensatz dazu befindet sich vor dem Hauptkörper die von Robert Adams gestaltete kantige weiße Betonfront der Kassenhalle.

Seit 1997 steht das MiR unter Denkmalschutz

MiR - Musiktheater im Revier II

Kläranlage Hamm

Kläranlage Hamm - Grüner Faulturm I

Die Kläranlagen und Pumpwerke der Emschergenossenschaft und des Lippeverbandes sorgen gemeinsam seit 85 Jahren, als Körperschaften öffentlichen Rechts, für die Reinhaltung der Gewässer und die Wasserhaltung in der Region des Ruhrgebiets. Der Lippeverband, gegründet am 18. Januar 1926, arbeitet seidem eng mit der Emschergenossenschaft des ältesten deutschen Wasserverbandes zusammen. Beide Verbände arbeiten unter dem Dach einer gemeinsamen Organisationsstruktur zusammen.

Die Kläranlage Hamm ist auf eine Kapazität von 252.000 Einwohnerwerten ausgelegt und umfasst die Einzugsgebiete Hamm-Mitte, Hamm-Bockum sowie Hamm-Herringen. 80 Prozent des Abwassers entstammen Haushalten, die restlichen 20 Prozent sind gewerbliche Abwässer. (quelle: eglv.de.)

Kläranlage Hamm - Grüner Faulturm II

Seit Oktober 2007 wird der ca. 30 Meter hohe Faulturm der Kläranlage Hamm grün illuminiert. In dem 4.000 m³ fassenden Faulturm wird durch Co-Vergärung Erdgas und Wasserstoff gewonnen. Diese CO2-neutrale Methode zur Erzeugung von Biogas aus organischen Abfällen dient dazu in Blockheizkraftwerken 50 Prozent der in der Kläranlage verbrauchten elektrischen Energie und 100 Prozent der Wärmeenergie zurückzugewinnen.

Die Kläranlagen und Pumpwerke der Emschergenossenschaft und des Lippeverbandes sorgen gemeinsam seit 85 Jahren, als Körperschaften öffentlichen Rechts, für die Reinhaltung der Gewässer und die Wasserhaltung in der Region des Ruhrgebiets. Der Lippeverband, gegründet am 18. Januar 1926, arbeitet seidem eng mit der Emschergenossenschaft des ältesten deutschen Wasserverbandes zusammen. Beide Verbände arbeiten unter dem Dach einer gemeinsamen Organisationsstruktur zusammen.

Die Kläranlage Hamm ist auf eine Kapazität von 252.000 Einwohnerwerten ausgelegt und umfasst die Einzugsgebiete Hamm-Mitte, Hamm-Bockum sowie Hamm-Herringen. 80 Prozent des Abwassers entstammen Haushalten, die restlichen 20 Prozent sind gewerbliche Abwässer. (quelle: eglv.de.)

Kläranlage Hamm - Grüner Faulturm II

Seit Oktober 2007 wird der ca. 30 Meter hohe Faulturm der Kläranlage Hamm grün illuminiert. In dem 4.000 m³ fassenden Faulturm wird durch Co-Vergärung Erdgas und Wasserstoff gewonnen. Diese CO2-neutrale Methode zur Erzeugung von Biogas aus organischen Abfällen dient dazu in Blockheizkraftwerken 50 Prozent der in der Kläranlage verbrauchten elektrischen Energie und 100 Prozent der Wärmeenergie zurückzugewinnen.

Kokerei Hansa

08/2010 In: Dortmund | Industriekultur

Kokerei Hansa – Bandbrücke

Kokerei Hansa - Die Treppe

Kokerei Hansa - Kühlturm

Kokerei Hansa - Die Treppe

Kokerei Hansa - Kühlturm

Werthacker Bunker – A40 Duisburg Kaiserberg

Werthacker Bunker – A40 Duisburg Kaiserberg

Eingezwängt zwischen den Fahrbahnen des Autobahnkreuzes Duisburg-Kaiserberg, der Oberhausen-Duisburger Bahnlinie und dem Ruhrschifffahrtskanal liegt der Duisburger Ortsteil Werthacker. Entstanden als Siedlungsgemeinschaft zwischen 1947 und 1978 inszeniert sich dieser „vergessene“ Stadtteil als „Gallisches Dorf“.

Als Wahrzeichen von Wertacker dient jetzt seit wenigen Monaten das Lauflicht in der obersten Etage des Werthacker Hochbunkers. Diese markante Hinterlassenschaft des letzten Weltkrieges, direkt an der A40 Richtung Duisburg, dient inzwischen als Stätte für Proberäume junger Musiker.

Eingezwängt zwischen den Fahrbahnen des Autobahnkreuzes Duisburg-Kaiserberg, der Oberhausen-Duisburger Bahnlinie und dem Ruhrschifffahrtskanal liegt der Duisburger Ortsteil Werthacker. Entstanden als Siedlungsgemeinschaft zwischen 1947 und 1978 inszeniert sich dieser „vergessene“ Stadtteil als „Gallisches Dorf“.

Als Wahrzeichen von Wertacker dient jetzt seit wenigen Monaten das Lauflicht in der obersten Etage des Werthacker Hochbunkers. Diese markante Hinterlassenschaft des letzten Weltkrieges, direkt an der A40 Richtung Duisburg, dient inzwischen als Stätte für Proberäume junger Musiker.

Stauwehr Baldeney

06/2010 In: Essen | Industriekultur

Stauwehr Baldeneysee I

Im Süden Essens liegt der größte der fünf Ruhrstauseen, der Baldeneysee. Der Baldeneysee war als Absetzbecken für Schwebstoffe errichtet worden, denn durch die Verbreiterung und die daraus verringerte Fließgeschwindigkeit konnte sich die Ruhr auf natürliche Weise durch Sedimentation und Abbau von Verunreinigungen durch Mikroorganismen selbst reinigen. Diese Aufgabe übernimmt der See zwar heute noch, dennoch dienen heute in erster Linie zahlreiche Kläranlagen der Gewinnung von Trinkwasser.

Nach ersten Planungen im Jahre 1927 durch den ersten Ruhrverbands-Geschäftsführer Karl Imhoff, der weitere Ruhrstauseen plante, und der Stadt Essen entstand zwischen Juli 1931 und März 1933 errichtete der Ruhrverband in Essen-Werden ein Stauwehr. Als die Baustelle im Dezember 1931 nach sieben Monaten Bauzeit bankrott war, bediente man sich ab Frühjahr 1932 bis zu 2.000 Arbeitern im Rahmen des Reichsarbeitsdienstes. So profitierte der Ruhrverband durch die Einnahme von Darlehensgeldern aus der Erwerbslosenfürsorge für den Bau. Die Arbeiter waren oft nur mit primitiven Werkzeugen ausgerüstet und verdienten zwischen 1,- und 1,80 Reichsmark, zusätzlich gab es für sie eine warme Mahlzeit am Tag.

Trotz der Verzögerungen Anfang 1932 wurde Ende Februar 1933 das Stauwehr fertig gestellt, so dass die Ruhr probeweise aufgestaut wurde. Im Mai desselben Jahres stellte man das Wasserkraftwerk im Baldeneyer Stauwehr in Dienst. Aufgrund der Machtübernahme der NSDAP im Januar 1933 gab es keine offizielle Einweihungsfeier. Der Ingenieur Karl Imhoff wurde 1934 von der NSDAP seines Amtes enthoben. (quelle: wikipedie.de)

Stauwehr Baldeneysee II

Am Baldeneysee staut ein dreiteiliges Stahlwalzenwehr den Fluss 8,70 Meter auf. Das im Mai 1933 in Betrieb gegangene Laufwasser-Kraftwerk ist in das Wehr eingebaut. Insgesamt treiben zwei Kaplanturbinen die Generatoren mit einer Leistung von maximal je 5.000 kW ( = 10 MW) an. Dabei durchfließen pro Sekunde etwa 75 m³ Wasser jede Turbine. Eine dritte Pumpturbine kann je nach Bedarf 8 m³ Wasser pro Sekunde von unterhalb des Wehres zurück in den See pumpen. Gleichzeitig ist diese Maschine als zusätzliche Turbine zur Erzeugung von zusätzlichen 1000 kW Strom einsetzbar. Im Durchschnitt werden jährlich ca. 28.000.000 Kilowattstunden Strom erzeugt. Dadurch können rund 9.000 Haushalte mit sauberer, klimafreundlicher Energie versorgt werden.

Der Stauraum des Sees, der eine mittlere Tiefe von 3,14 Metern hat, umfasste ursprünglich 8,3 Millionen Kubikmeter, veränderte sich aber durch Sedimentablagerung so, dass er nach 50 Jahren Betriebszeit, trotz Bergabsenkungen, auf 6,5 Millionen Kubikmeter zurückgegangen war. Daraufhin wurde der Baldeneysee zwischen April 1983 und Mai 1984 soweit ausgebaggert, dass heute ein Stauvolumen von etwa 7,6 Millionen Kubikmeter vorhanden ist.

Nach etwa 75 Jahren Betriebszeit werden zurzeit die Schleusentore samt Antrieben und sicherheitstechnischen Komponenten erneuert, ebenso die komplette Elektro- und Automatisierungstechnik.

Im Süden Essens liegt der größte der fünf Ruhrstauseen, der Baldeneysee. Der Baldeneysee war als Absetzbecken für Schwebstoffe errichtet worden, denn durch die Verbreiterung und die daraus verringerte Fließgeschwindigkeit konnte sich die Ruhr auf natürliche Weise durch Sedimentation und Abbau von Verunreinigungen durch Mikroorganismen selbst reinigen. Diese Aufgabe übernimmt der See zwar heute noch, dennoch dienen heute in erster Linie zahlreiche Kläranlagen der Gewinnung von Trinkwasser.

Nach ersten Planungen im Jahre 1927 durch den ersten Ruhrverbands-Geschäftsführer Karl Imhoff, der weitere Ruhrstauseen plante, und der Stadt Essen entstand zwischen Juli 1931 und März 1933 errichtete der Ruhrverband in Essen-Werden ein Stauwehr. Als die Baustelle im Dezember 1931 nach sieben Monaten Bauzeit bankrott war, bediente man sich ab Frühjahr 1932 bis zu 2.000 Arbeitern im Rahmen des Reichsarbeitsdienstes. So profitierte der Ruhrverband durch die Einnahme von Darlehensgeldern aus der Erwerbslosenfürsorge für den Bau. Die Arbeiter waren oft nur mit primitiven Werkzeugen ausgerüstet und verdienten zwischen 1,- und 1,80 Reichsmark, zusätzlich gab es für sie eine warme Mahlzeit am Tag.

Trotz der Verzögerungen Anfang 1932 wurde Ende Februar 1933 das Stauwehr fertig gestellt, so dass die Ruhr probeweise aufgestaut wurde. Im Mai desselben Jahres stellte man das Wasserkraftwerk im Baldeneyer Stauwehr in Dienst. Aufgrund der Machtübernahme der NSDAP im Januar 1933 gab es keine offizielle Einweihungsfeier. Der Ingenieur Karl Imhoff wurde 1934 von der NSDAP seines Amtes enthoben. (quelle: wikipedie.de)

Stauwehr Baldeneysee II

Am Baldeneysee staut ein dreiteiliges Stahlwalzenwehr den Fluss 8,70 Meter auf. Das im Mai 1933 in Betrieb gegangene Laufwasser-Kraftwerk ist in das Wehr eingebaut. Insgesamt treiben zwei Kaplanturbinen die Generatoren mit einer Leistung von maximal je 5.000 kW ( = 10 MW) an. Dabei durchfließen pro Sekunde etwa 75 m³ Wasser jede Turbine. Eine dritte Pumpturbine kann je nach Bedarf 8 m³ Wasser pro Sekunde von unterhalb des Wehres zurück in den See pumpen. Gleichzeitig ist diese Maschine als zusätzliche Turbine zur Erzeugung von zusätzlichen 1000 kW Strom einsetzbar. Im Durchschnitt werden jährlich ca. 28.000.000 Kilowattstunden Strom erzeugt. Dadurch können rund 9.000 Haushalte mit sauberer, klimafreundlicher Energie versorgt werden.

Der Stauraum des Sees, der eine mittlere Tiefe von 3,14 Metern hat, umfasste ursprünglich 8,3 Millionen Kubikmeter, veränderte sich aber durch Sedimentablagerung so, dass er nach 50 Jahren Betriebszeit, trotz Bergabsenkungen, auf 6,5 Millionen Kubikmeter zurückgegangen war. Daraufhin wurde der Baldeneysee zwischen April 1983 und Mai 1984 soweit ausgebaggert, dass heute ein Stauvolumen von etwa 7,6 Millionen Kubikmeter vorhanden ist.

Nach etwa 75 Jahren Betriebszeit werden zurzeit die Schleusentore samt Antrieben und sicherheitstechnischen Komponenten erneuert, ebenso die komplette Elektro- und Automatisierungstechnik.

Kraftwerk Hermann Wenzel

06/2010 In: Duisburg | Industriekultur

Kraftwerk Hermann Wenzel

Der Architektur von Fritz Schupp nachempfunden ist das 1953-55 entstandene Kraftwerk Hermann Wenzel. Prägend für die Kraftwerksarchitektur ist das zum Rhein orientierte hoch aufragende Kesselhaus in Stahlfachwerkarchitektur.

Das Kraftwerk der Phoenix-Rheinrohr AG wurde in erster Linie mit Gichtgas und bis zu 40% mit Steinkohlenstaub geheizt. Die Phoenix-Rheinrohr AG wurde 1966 zu Thyssen Röhrenwerke AG umfirmiert und 1970 in die Mannesmannröhren-Werke AG eingebracht. Seitdem (1966) ist dieses Kraftwerk im Besitz der Thyssen-Krupp Stahl AG und dient der firmeneigenen Energieerzeugung.

Am 8. Januar 2001 explodierte offenbar die Koksgasleitung (ein Ventil war defekt) und verursachte einen Millionen Schaden. Block 1 ist seit dem stillgelegt, die Blöcke 2-4 sind noch in Betrieb und erzeugen zusammen 344 MW Strom.

Der Architektur von Fritz Schupp nachempfunden ist das 1953-55 entstandene Kraftwerk Hermann Wenzel. Prägend für die Kraftwerksarchitektur ist das zum Rhein orientierte hoch aufragende Kesselhaus in Stahlfachwerkarchitektur.

Das Kraftwerk der Phoenix-Rheinrohr AG wurde in erster Linie mit Gichtgas und bis zu 40% mit Steinkohlenstaub geheizt. Die Phoenix-Rheinrohr AG wurde 1966 zu Thyssen Röhrenwerke AG umfirmiert und 1970 in die Mannesmannröhren-Werke AG eingebracht. Seitdem (1966) ist dieses Kraftwerk im Besitz der Thyssen-Krupp Stahl AG und dient der firmeneigenen Energieerzeugung.

Am 8. Januar 2001 explodierte offenbar die Koksgasleitung (ein Ventil war defekt) und verursachte einen Millionen Schaden. Block 1 ist seit dem stillgelegt, die Blöcke 2-4 sind noch in Betrieb und erzeugen zusammen 344 MW Strom.

Aquarius Wassermuseum I

06/2010 In: Mülheim | Industriekultur

Aquarius - Wassermuseum

Natürlich gibt es im Ruhrgebiet etliche Wassertürme. Ein besonders schönes und ungewöhnliches Exemplar steht aber in Mülheim-Styrum. Kein Geringerer als August Thyssen baute 1892/93 den Turm, in dem sich heute das Aquarius Wassermuseum befindet. Zur Versorgung seiner nahegelegenen Walz- und Röhrenwerke errichtete der Industriepionier ein Wasserwerk und den benachbarten Turm. Nach der Jahrhundertwende verlagerte Thyssen den Schwerpunkt seiner Fabrikation nach Duisburg und verkaufte 1912 das Styrumer Wasserwerk. Mit einem großen Teil seines Versorgungsgebietes ging es in der neugegründeten RWW Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft auf.

Nachdem der alte Styrumer Wasserturm 1982 stillgelegt worden war, stand die RWW vor der Frage, was sie mit dem mittlerweile denkmalgeschützten Zeugen der Industriegeschichte anfangen sollte. Das 1992 eröffnete Aquarius Wassermuseum ist das beeindruckende Ergebnis des Engagements dieses Wasserversorgungsunternehmens. Die RWW möchte das Bewusstsein für den Umwelt- und Gewässerschutz fördern und schuf deshalb in einem stillgelegten Reservoir für Wasser ein Reservoir für das Wissen über Wasser. Der Aquarius ist ein multimediales, mehrfach preisgekröntes Museum, in dem 30 Stationen auf 14 Ebenen auf den wissensdurstigen Besucher warten. (quelle: route-industriekultur.de)

Natürlich gibt es im Ruhrgebiet etliche Wassertürme. Ein besonders schönes und ungewöhnliches Exemplar steht aber in Mülheim-Styrum. Kein Geringerer als August Thyssen baute 1892/93 den Turm, in dem sich heute das Aquarius Wassermuseum befindet. Zur Versorgung seiner nahegelegenen Walz- und Röhrenwerke errichtete der Industriepionier ein Wasserwerk und den benachbarten Turm. Nach der Jahrhundertwende verlagerte Thyssen den Schwerpunkt seiner Fabrikation nach Duisburg und verkaufte 1912 das Styrumer Wasserwerk. Mit einem großen Teil seines Versorgungsgebietes ging es in der neugegründeten RWW Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft auf.

Nachdem der alte Styrumer Wasserturm 1982 stillgelegt worden war, stand die RWW vor der Frage, was sie mit dem mittlerweile denkmalgeschützten Zeugen der Industriegeschichte anfangen sollte. Das 1992 eröffnete Aquarius Wassermuseum ist das beeindruckende Ergebnis des Engagements dieses Wasserversorgungsunternehmens. Die RWW möchte das Bewusstsein für den Umwelt- und Gewässerschutz fördern und schuf deshalb in einem stillgelegten Reservoir für Wasser ein Reservoir für das Wissen über Wasser. Der Aquarius ist ein multimediales, mehrfach preisgekröntes Museum, in dem 30 Stationen auf 14 Ebenen auf den wissensdurstigen Besucher warten. (quelle: route-industriekultur.de)

Landschaftspark Duisburg Nord

06/2010 In: Duisburg | Industriekultur

Landschaftspark Duisburg Nord – Blick auf Hochofen 2

Seit Dezember 1996 wird der Landschaftspark Duisburg-Nord durch eine Lichtinstallation von Jonathan Park illuminiert. Und seit dem ist der Landschaftspark eines der am meisten fotografierten Nachtmotive Deutschlands.

Seit Dezember 1996 wird der Landschaftspark Duisburg-Nord durch eine Lichtinstallation von Jonathan Park illuminiert. Und seit dem ist der Landschaftspark eines der am meisten fotografierten Nachtmotive Deutschlands.

Kokerei Zollverein II

06/2010 In: Essen | Industriekultur

Kokerei Zollverein (I)

“Wir müssen erkennen, dass die Industrie mit ihren gewaltigen Bauten nicht mehr ein störendes Glied in unserem Stadtbild und in der Landschaft ist, sondern ein Symbol der Arbeit, ein Denkmal der Stadt, das jeder Bürger mit wenigstens ebenso großem Stolz dem Fremden zeigen soll, wie seine öffentlichen Gebäude.” (Fritz Schupp, 1930)

Nachts beginnt die Kokerei, durch eine künstlerische Lichtinszenierung der aus Schottland und England stammenden "Lichtarchitekten" Jonathan Speirs und Mark Major, zu leuchten.

Kokerei Zollverein (II) – Druckmaschinengleis

Der Industriearchitekt Fritz Schupp, der auch für die Planung und Errichtung der Zeche Zollverein zusammen mit Martin Kremmer verantwortlich war, gestaltete auch die in den Jahren 1957 – 1961 errichtete Kokerei. Während man der Schachanlage Zollverein, richtungweisend für den sachlich-funktionalen Industriebau, den Aufbau nach der einflussreichen Schule des Bauhauses ansieht, ist dies bei der Kokerei Zollverein durch die offenen Maschinen und Rohranlagen nicht sofort ersichtlich.

Fritz Schupp (* 1896 in Uerdingen; † 1974 in Essen) gilt, zusammen mit seinem Büropartner Martin Kremmer (* 7. August 1894 in Posen; † 1945 in Berlin) als einer der bedeutendsten deutschen Industriearchitekten des 20. Jahrhunderts. Schupp und Kremmer zählten zu den Vertretern der Neuen Sachlichkeit. Das bekannteste Werk des Architektenduos ist die Schachanlage Zollverein Schacht XII die in den 30er Jahren erbaut wurde und seit Dezember 2001 Weltkulturerbe der UNESCO ist. Der Nachlass des Architekturbüros Schupp und Kremer, ein Bestand von 17.500 Skizzen und Plänen, wird vom Deutschen Bergbaumuseum verwaltet und erforscht. Fritz Schupp plante zwischen 1920 und 1974, nach derzeitigem Forschungsstand, insgesamt 69 Industrieanlagen.

Als Beispiele für bekannte und noch erhaltene Bauwerke des Architekten Fritz Schupp sind das Deutsche Bergbaumuseum in Bochum, das Kraftwerk Gustav Knepper in Dortmund, das Fördergerüst Schacht 2 der Zeche Lohberg-Osterfeld in Dinslaken und das Fördergerüst Zeche Pluto Wilhelm in Herne zu nennen.

Kokerei Zollverein – Kamin

“Wir müssen erkennen, dass die Industrie mit ihren gewaltigen Bauten nicht mehr ein störendes Glied in unserem Stadtbild und in der Landschaft ist, sondern ein Symbol der Arbeit, ein Denkmal der Stadt, das jeder Bürger mit wenigstens ebenso großem Stolz dem Fremden zeigen soll, wie seine öffentlichen Gebäude.” (Fritz Schupp, 1930)

Nachts beginnt die Kokerei, durch eine künstlerische Lichtinszenierung der aus Schottland und England stammenden "Lichtarchitekten" Jonathan Speirs und Mark Major, zu leuchten.

Kokerei Zollverein (II) – Druckmaschinengleis

Der Industriearchitekt Fritz Schupp, der auch für die Planung und Errichtung der Zeche Zollverein zusammen mit Martin Kremmer verantwortlich war, gestaltete auch die in den Jahren 1957 – 1961 errichtete Kokerei. Während man der Schachanlage Zollverein, richtungweisend für den sachlich-funktionalen Industriebau, den Aufbau nach der einflussreichen Schule des Bauhauses ansieht, ist dies bei der Kokerei Zollverein durch die offenen Maschinen und Rohranlagen nicht sofort ersichtlich.

Fritz Schupp (* 1896 in Uerdingen; † 1974 in Essen) gilt, zusammen mit seinem Büropartner Martin Kremmer (* 7. August 1894 in Posen; † 1945 in Berlin) als einer der bedeutendsten deutschen Industriearchitekten des 20. Jahrhunderts. Schupp und Kremmer zählten zu den Vertretern der Neuen Sachlichkeit. Das bekannteste Werk des Architektenduos ist die Schachanlage Zollverein Schacht XII die in den 30er Jahren erbaut wurde und seit Dezember 2001 Weltkulturerbe der UNESCO ist. Der Nachlass des Architekturbüros Schupp und Kremer, ein Bestand von 17.500 Skizzen und Plänen, wird vom Deutschen Bergbaumuseum verwaltet und erforscht. Fritz Schupp plante zwischen 1920 und 1974, nach derzeitigem Forschungsstand, insgesamt 69 Industrieanlagen.

Als Beispiele für bekannte und noch erhaltene Bauwerke des Architekten Fritz Schupp sind das Deutsche Bergbaumuseum in Bochum, das Kraftwerk Gustav Knepper in Dortmund, das Fördergerüst Schacht 2 der Zeche Lohberg-Osterfeld in Dinslaken und das Fördergerüst Zeche Pluto Wilhelm in Herne zu nennen.

Kokerei Zollverein – Kamin

Bergwerk ERIN Schacht 3

05/2010 In: Castrop-Rauxel | Industriekultur

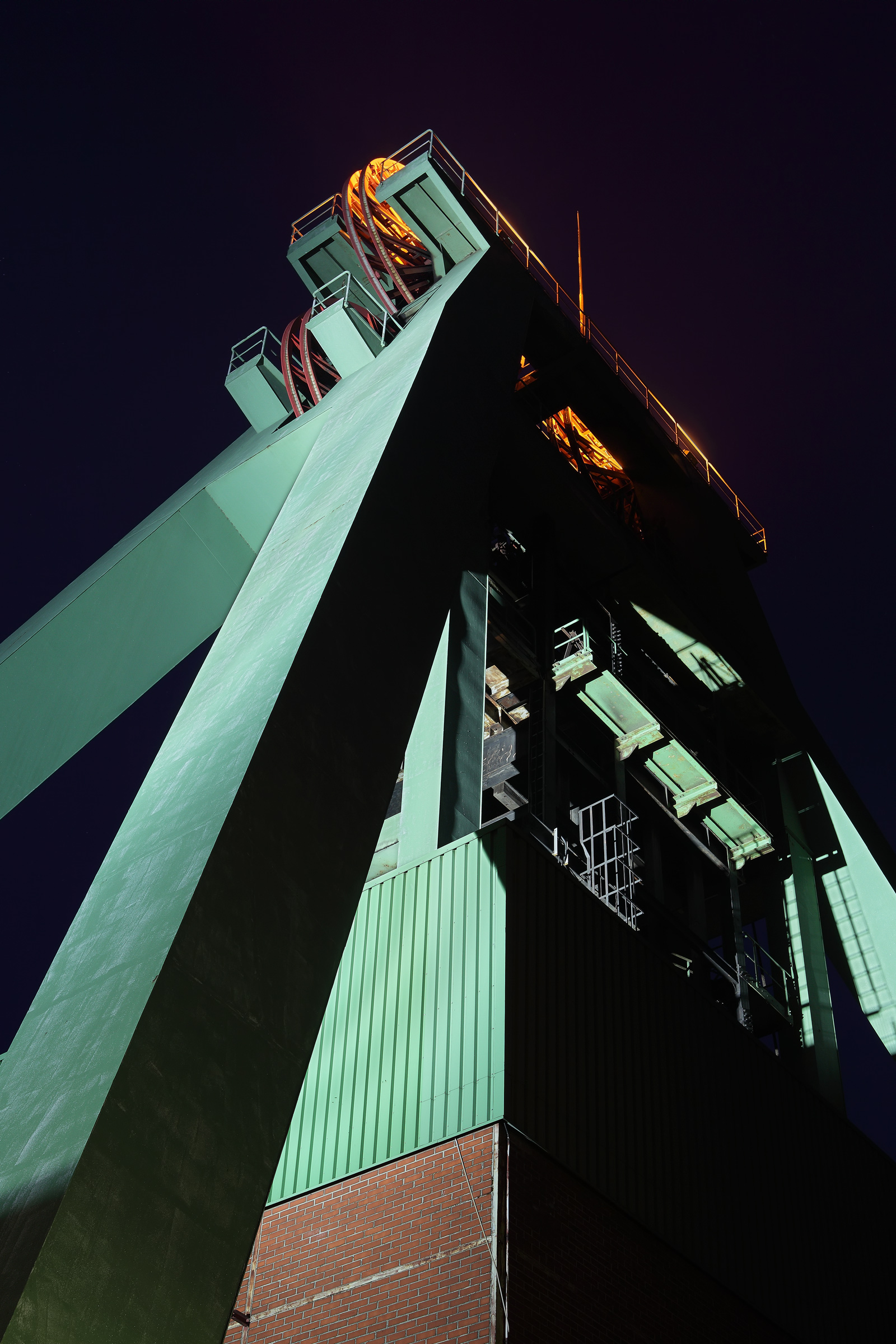

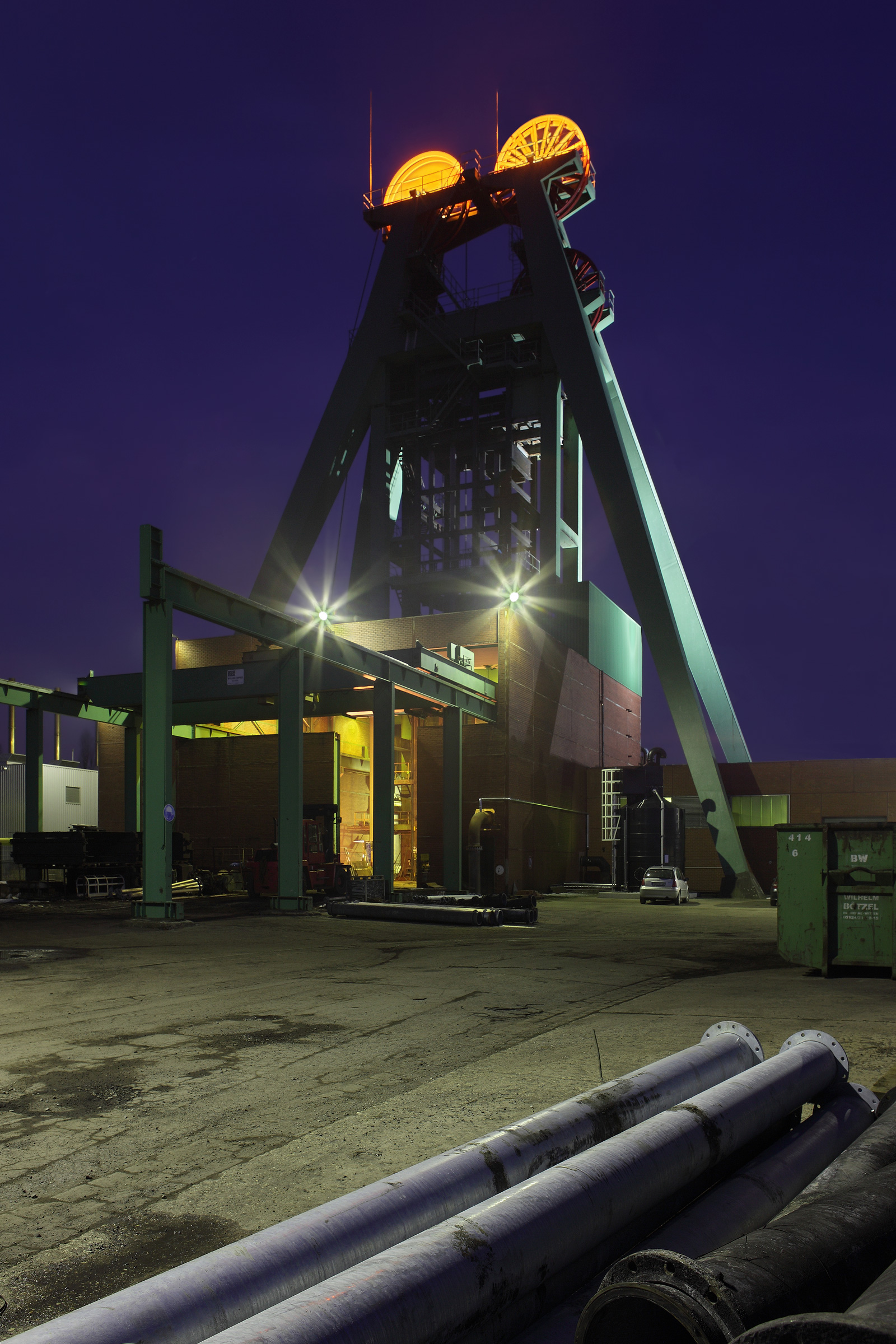

ERIN SCHACHT 3 – Hammerkopfturm (1)

Ein Fördergerüst über Schacht 7 und ein Förderturm über Schacht 3 halten in Castrop-Rauxel die Erinnerung an die ehemalige Zeche Erin wach. Für diese von dem Iren Thomas Mulvany 1866 gegründete Zeche wurde ab 1889 ein dritter Schacht in dem Stadtteil Schwerin abgeteuft, aber erst 1918 bis 1921 wurde der Förderturm errichtet. Er ist einer der wenigen im Ruhrgebiet erhaltenen Hammerkopftürme und inzwischen der älteste in Westfalen. Seine Denkmalwürdigkeit leitet sich vor allem aus der Technikgeschichte ab. Fortschritte der Stahlbautechnik und die Einführung der Elektrofördermaschine machten es möglich, die Fördermaschine mit Treibscheibe senkrecht über dem Schacht zu platzieren, so dass das Seil direkt in den Schacht hinabhängt. Damit erübrigte sich der Bau eines Maschinenhauses, d.h. es konnte Platz gespart werden. Außer der Fördermaschine mussten natürlich noch die Führerstände aufgenommen werden, weshalb das "Maschinenhaus" über die Grundfläche des Turms auskragt und damit dem Gebäude seine typische Form und den Namen gibt. Der Hammerkopfturm von Erin war einer von nur zehn Türmen, die in den 1920er Jahren im Ruhrgebiet entstanden. Ab 1937 bis zur Stilllegung der Zeche 1983 wurde Schacht 3 nur noch zur Seilfahrt benutzt; die Kohle verließ die Grube durch Schacht 7 am Rand des Stadtzentrums von Castrop-Rauxel. (quelle: route-industriekultur.de)

ERIN SCHACHT 3 – Hammerkopfturm (2)

ERIN SCHACHT 3 – Hammerkopfturm (3)

Ein Fördergerüst über Schacht 7 und ein Förderturm über Schacht 3 halten in Castrop-Rauxel die Erinnerung an die ehemalige Zeche Erin wach. Für diese von dem Iren Thomas Mulvany 1866 gegründete Zeche wurde ab 1889 ein dritter Schacht in dem Stadtteil Schwerin abgeteuft, aber erst 1918 bis 1921 wurde der Förderturm errichtet. Er ist einer der wenigen im Ruhrgebiet erhaltenen Hammerkopftürme und inzwischen der älteste in Westfalen. Seine Denkmalwürdigkeit leitet sich vor allem aus der Technikgeschichte ab. Fortschritte der Stahlbautechnik und die Einführung der Elektrofördermaschine machten es möglich, die Fördermaschine mit Treibscheibe senkrecht über dem Schacht zu platzieren, so dass das Seil direkt in den Schacht hinabhängt. Damit erübrigte sich der Bau eines Maschinenhauses, d.h. es konnte Platz gespart werden. Außer der Fördermaschine mussten natürlich noch die Führerstände aufgenommen werden, weshalb das "Maschinenhaus" über die Grundfläche des Turms auskragt und damit dem Gebäude seine typische Form und den Namen gibt. Der Hammerkopfturm von Erin war einer von nur zehn Türmen, die in den 1920er Jahren im Ruhrgebiet entstanden. Ab 1937 bis zur Stilllegung der Zeche 1983 wurde Schacht 3 nur noch zur Seilfahrt benutzt; die Kohle verließ die Grube durch Schacht 7 am Rand des Stadtzentrums von Castrop-Rauxel. (quelle: route-industriekultur.de)

ERIN SCHACHT 3 – Hammerkopfturm (2)

ERIN SCHACHT 3 – Hammerkopfturm (3)

Gasometer 2010

05/2010 In: Oberhausen | Industriekultur

Nachts am Kanal – Gasometer

Top of the Pott – Gasometer Oberhausen

Berlin hat den Funkturm, Paris den Eifelturm, New York die Freiheisstatue und Oberhausen seine Tonne - den Gasometer.

Welches Industriedenkmal ist schon in einer Hymmne verewigt worden?

http://www.youtube.com/watch?v=EU-clVbpm3U&feature=related

(eine ältere Version mit interessanter Einleitung)

Top of the Pott – Gasometer Oberhausen

Berlin hat den Funkturm, Paris den Eifelturm, New York die Freiheisstatue und Oberhausen seine Tonne - den Gasometer.

Welches Industriedenkmal ist schon in einer Hymmne verewigt worden?

http://www.youtube.com/watch?v=EU-clVbpm3U&feature=related

(eine ältere Version mit interessanter Einleitung)

Burg Vondern

04/2010 In: Oberhausen | Geschichte

Burg Vondern

Wer bei Oberhausen über die Autobahn A 42 fährt, stellt dort mit Überraschung fest, dass Burgtürme über den Lärmschutzwall hinaus ragen. Wenn man dann in Osterfeld ausfährt, Richtung Oberhausen, und dann gleich rechts abbiegt (vor der Bahnunterführung - Hinweisschild Burg Vondern), gelangt man unweigerlich zu einer der wertvollsten Kostbarkeiten der Rheinisch-Westfälischen Heimat. Links der Straße liegt die spätgotische Ritterburg Vondern. Die Anfänge der Burg liegen auch heute noch im Dunkeln der Zeit. Eine erste Erwähnung findet sich 1266 bei Gerhard von Vondern, der eine gewiße Elisabeth ehelichte.

Die Geschichte von Burg Vondern als Osterfelder Vogtei geht zurück bis in das 14. Jahrhundert. Im Mittelalter diente die Burg der Osterfelder Bevölkerung in Notzeiten als Fluchtburg, in der zeitweilig hunderte von Menschen wohnten. Interessant ist dabei, dass die Türme der Burg praktische Namen hatten: So hieß der rechte Abortturm, weil es der Turm war, in dem die Toilettenanlage installiert war, wenn man es mal so ausdrücken darf. Der linke Turm hingegen hieß Gerichtsturm, weil dort Gericht gehalten wurde.

Die Burg Vondern - auch wenn Reste eines ringförmigen Erdwalls Vermutungen nähren, dass hier einst eine Turmhügelburg stand - tatsächlich ist die heute aber ebenso mächtige wie malerische Vorburg aus dem frühen 16. Jahrhundert das älteste erhaltene Bauwerk. Vondern wurde durch Wessel von Loe erbaut. Die Vorburg besteht aus einem von zwei massiven Rundtürmen flankierten Torbau mit wehrhaft anmutenden Schießscharten und spätgotischen Zierformen in Gesimsen, Fenstern und Gewölben.

Aus dem späten 17. Jahrhundert stammt das Haupthaus, dessen Westfassade wohl dem mittelalterlichen Vorgängerbau zuzuordnen ist. Beim Bau des Haupthauses nutzte man eine ältere Fassade als Rückwand. Das Wirtschaftsgebäude auf der Südseite ist im 19. Jahrhundert dazugekommen. 1673 wird Galentin Wilhelm von Nesselrode zur Leithe mit der Burg Vondern als Vormund belehnt. Heute ist nur noch ein Rest der ursprünglichen Wassergräben vorhanden.

Im frühen 19. Jahrhundert hatte die Burg als adeliger Wohnsitz ausgedient und blieb aber im Besitz derer von Nesselrode Reichenstein, die das mittlerweile zerfallene Anwesen 1949 an die Stadt Oberhausen verkaufte. Nachdem die Burg Vondern schon fast zur Ruine verfallen war, wurden die historischen Teile mit vereinten Kräften von Bund, Land, Stadt und einem Förderkreis bis 1995 gesichert und mit einer neuen Nutzung belebt.

(quelle: www.rheinruhronline.de)

Burg Vondern – Frontal

Die Burg Vondern, im Südwesten der Stadt Oberhausen gelegen, gilt als ein herausragendes Zeugnis des Mittelalters: Erstmals erwähnt wurde ein befestigter Herrensitz an dieser Stelle bereits 1266. Von der einst vollständig von Wasser umgebenen Burganlage ist vor allem die Vorburg bekannt, die um 1520 errichtet wurde. Sie gilt als ältester spätgotischer Profanbau Deutschlands.

Die Bauten der heutigen Burganlage stammen aus verschiedenen Epochen. Während die ältesten Teile wahrscheinlich bereits aus dem 13. Jahrhundert datieren, sollen das Torgebäude und die südliche Wehrmauer spätestens im 16. Jahrhundert entstanden sein. Ihre dicken Mauern und Schießscharten zeugen von dem wehrhaften Zweck, weisen aber auch spätgotische Zierformen in Gesimsen, Fenstern und Gewölben auf.

Erst auf das späte 17. Jahrhundert zur Barockzeit wird das zweiflügelige Haupthaus geschätzt, das früher über eine hölzerne Zugbrücke zu erreichen war. Diese wurde jedoch vermutlich im 18. Jahrhundert durch die heute noch vorhandene steinerne Bogenbrücke auf Sandsteinpfeilern ersetzt. Von den ursprünglichen Wassergräben ist heute nur noch ein Rest vorhanden. 1987 wurde die gesamte Burganlage unter Denkmalschutz gestellt.

Nachdem die Burg schon fast zur Ruine verfallen war haben Bund, das Land NRW, die Stadt Oberhausen und der Förderverein mit vereinten Kräften die historischen Teile gesichert. Die ehrenamtlichen Mitglieder des Fördervereins bieten dort seitdem vielfältige Kulturveranstaltungen an und haben in der Vorburg ein kleines Museum zur Burg- und Territorialgeschichte aufgebaut. Darin werden Fundstücke aus archäologischen Grabungen im Umfeld der Burg ausgestellt. Im August jeden Jahres werden auf der Burg Vondern außerdem ein Mittelaltermarkt und Ritterspiele veranstaltet. (quelle: www.nrw-stiftung.de)

Wer bei Oberhausen über die Autobahn A 42 fährt, stellt dort mit Überraschung fest, dass Burgtürme über den Lärmschutzwall hinaus ragen. Wenn man dann in Osterfeld ausfährt, Richtung Oberhausen, und dann gleich rechts abbiegt (vor der Bahnunterführung - Hinweisschild Burg Vondern), gelangt man unweigerlich zu einer der wertvollsten Kostbarkeiten der Rheinisch-Westfälischen Heimat. Links der Straße liegt die spätgotische Ritterburg Vondern. Die Anfänge der Burg liegen auch heute noch im Dunkeln der Zeit. Eine erste Erwähnung findet sich 1266 bei Gerhard von Vondern, der eine gewiße Elisabeth ehelichte.

Die Geschichte von Burg Vondern als Osterfelder Vogtei geht zurück bis in das 14. Jahrhundert. Im Mittelalter diente die Burg der Osterfelder Bevölkerung in Notzeiten als Fluchtburg, in der zeitweilig hunderte von Menschen wohnten. Interessant ist dabei, dass die Türme der Burg praktische Namen hatten: So hieß der rechte Abortturm, weil es der Turm war, in dem die Toilettenanlage installiert war, wenn man es mal so ausdrücken darf. Der linke Turm hingegen hieß Gerichtsturm, weil dort Gericht gehalten wurde.

Die Burg Vondern - auch wenn Reste eines ringförmigen Erdwalls Vermutungen nähren, dass hier einst eine Turmhügelburg stand - tatsächlich ist die heute aber ebenso mächtige wie malerische Vorburg aus dem frühen 16. Jahrhundert das älteste erhaltene Bauwerk. Vondern wurde durch Wessel von Loe erbaut. Die Vorburg besteht aus einem von zwei massiven Rundtürmen flankierten Torbau mit wehrhaft anmutenden Schießscharten und spätgotischen Zierformen in Gesimsen, Fenstern und Gewölben.

Aus dem späten 17. Jahrhundert stammt das Haupthaus, dessen Westfassade wohl dem mittelalterlichen Vorgängerbau zuzuordnen ist. Beim Bau des Haupthauses nutzte man eine ältere Fassade als Rückwand. Das Wirtschaftsgebäude auf der Südseite ist im 19. Jahrhundert dazugekommen. 1673 wird Galentin Wilhelm von Nesselrode zur Leithe mit der Burg Vondern als Vormund belehnt. Heute ist nur noch ein Rest der ursprünglichen Wassergräben vorhanden.

Im frühen 19. Jahrhundert hatte die Burg als adeliger Wohnsitz ausgedient und blieb aber im Besitz derer von Nesselrode Reichenstein, die das mittlerweile zerfallene Anwesen 1949 an die Stadt Oberhausen verkaufte. Nachdem die Burg Vondern schon fast zur Ruine verfallen war, wurden die historischen Teile mit vereinten Kräften von Bund, Land, Stadt und einem Förderkreis bis 1995 gesichert und mit einer neuen Nutzung belebt.

(quelle: www.rheinruhronline.de)

Burg Vondern – Frontal

Die Burg Vondern, im Südwesten der Stadt Oberhausen gelegen, gilt als ein herausragendes Zeugnis des Mittelalters: Erstmals erwähnt wurde ein befestigter Herrensitz an dieser Stelle bereits 1266. Von der einst vollständig von Wasser umgebenen Burganlage ist vor allem die Vorburg bekannt, die um 1520 errichtet wurde. Sie gilt als ältester spätgotischer Profanbau Deutschlands.

Die Bauten der heutigen Burganlage stammen aus verschiedenen Epochen. Während die ältesten Teile wahrscheinlich bereits aus dem 13. Jahrhundert datieren, sollen das Torgebäude und die südliche Wehrmauer spätestens im 16. Jahrhundert entstanden sein. Ihre dicken Mauern und Schießscharten zeugen von dem wehrhaften Zweck, weisen aber auch spätgotische Zierformen in Gesimsen, Fenstern und Gewölben auf.

Erst auf das späte 17. Jahrhundert zur Barockzeit wird das zweiflügelige Haupthaus geschätzt, das früher über eine hölzerne Zugbrücke zu erreichen war. Diese wurde jedoch vermutlich im 18. Jahrhundert durch die heute noch vorhandene steinerne Bogenbrücke auf Sandsteinpfeilern ersetzt. Von den ursprünglichen Wassergräben ist heute nur noch ein Rest vorhanden. 1987 wurde die gesamte Burganlage unter Denkmalschutz gestellt.

Nachdem die Burg schon fast zur Ruine verfallen war haben Bund, das Land NRW, die Stadt Oberhausen und der Förderverein mit vereinten Kräften die historischen Teile gesichert. Die ehrenamtlichen Mitglieder des Fördervereins bieten dort seitdem vielfältige Kulturveranstaltungen an und haben in der Vorburg ein kleines Museum zur Burg- und Territorialgeschichte aufgebaut. Darin werden Fundstücke aus archäologischen Grabungen im Umfeld der Burg ausgestellt. Im August jeden Jahres werden auf der Burg Vondern außerdem ein Mittelaltermarkt und Ritterspiele veranstaltet. (quelle: www.nrw-stiftung.de)

Stadthafen Recklinghausen

Stadthafen Recklinghausen - Westseite

Auf dem Stadtplan von 1912 ist die Emscher noch mit vielen Windungen eingezeichnet. Dies änderte sich erst mit der Ausgabe von 1914, da ist der Fluss begradigt und der Rhein-Herne-Kanal ist eingezeichnet. Zwischenzeitlich hatte ein Stück Gelände auf Herner Gebiet an der Bochumer und Strünkeder Straße den Eigentümer gewechselt. Die Stadt Recklinghausen hatte rund 55.000 Quadratmeter Land aufgekauft, um am Rhein-Herne-Kanal einen Hafen zu bauen. Am 14. August 1913 beschloss die Stadtverordnetenversammlung einer Frankfurter Firma den Bauauftrag zu erteilen. Die Bauarbeiten begannen sofort und fast gleichzeitig mit der Fertigstellung des Rhein-Herne-Kanals konnte der Stadthafen Anfang August 1914 in Betrieb genommen werden.

Da die Zechen ihre eigenen Häfen hatten bestand der Umschlag im Recklinghäuser Hafen hauptsächlich aus Getreide, Futtermitteln, Sand, Kies und anderen Baumaterialien. Im Ersten Weltkrieg wurden Lebensmittel aus den Niederlanden angeliefert. Danach sank der Umschlag bis auf 14.000 Tonnen im Jahre 1931. Nach dem Zweiten Weltkrieg zog der Güterumschlag wieder an, 1949 waren es zirka 140.000 Tonnen, 1959 gar 260.000 Tonnen im Jahr. Anschließend sank er aber wieder deutlich ab, 2000 waren es gerade noch 24.000 Tonnen.

Um diesen Trend entgegenzuwirken und den Standort aufzuwerten, entschloss sich die Stadt Recklinghausen im Rahmen des Projektes "Emscher Landschaftspark 2010", ein Neunutzungskonzept für das Stadthafen-Areal zu entwickeln. Das Konzept verfolgt die Neuentwicklung eines hochwertigen Gewerbestandortes am östlichen Teil des Hafenbeckens sowie die Sanierung, Umgestaltung, Belebung und Öffnung der Hafenanlagen für Freizeit-, Kultur-, und Wohnnutzungen. Ein Sportbootanleger im östlichen und nördlichen Hafenbereich soll das Angebot ergänzen.

Im freizeitorientierten westlichen Bereich wird seit ein paar Jahren saisonal eine 3.500 m² große Strandbar betrieben. Während im östlichen Teil die Mühle Mills United ihre Kapazitäten um 30% steigerte. (quelle: wikipedia.de und route-industriekultur.de)

Stadthafen Recklinghausen – Hafenkran

Wie andere ehemalige genutzte Kanalhäfen steht auch der Stadthafen Recklinghausen für eine Neunutzung bereit. Mit der aufragenden Landmarke des Hafenkrans, der im Zuge der Neugestaltung des Stadthafens ein Lichtkonzept erhielt, bietet der Standort im Zuge des Emscherumbaus eine neue Standortgunst für Dienstleistungs-, Freizeit-, Kultur- und Wohnnutzungen. Das Entwicklungskonzept verfolgt die Neuentwicklung eines hochwertigen Gewerbestandortes am östlichen Teil des Hafenbeckens sowie die Umgestaltung, Belebung und Öffnung der Hafenanlagen.

Die Stadt Recklinghausen hat ihren Hafen saniert und umgebaut. Ein Anleger für Fahrgastschiffe und Motorboote sowie ein Schwimmsteg wurden gebaut. Im gleichen Zusammenhang wurde der gewerbliche Umschlagplatz saniert und wieder in Betreib genommen.

So entstanden neben dem gewerblichen Hafen, in dem eine der größten Mühlen Deutschlands ihren Weizen umschlägt, ein Hafen für Freizeitaktivitäten. Der "Lemon Beach Club" lädt ein, im Liegestuhl unter Palmen die Füße in den Sand zu stecken und die Seele baumeln zu lassen. Nebenan auf dem "Platz am Wasser" werden regelmäßig Feste gefeiert, zu denen mit dem eigenen Boot kommen kann, wer möchte. (quelle: metropoleruhr.de)

Auf dem Stadtplan von 1912 ist die Emscher noch mit vielen Windungen eingezeichnet. Dies änderte sich erst mit der Ausgabe von 1914, da ist der Fluss begradigt und der Rhein-Herne-Kanal ist eingezeichnet. Zwischenzeitlich hatte ein Stück Gelände auf Herner Gebiet an der Bochumer und Strünkeder Straße den Eigentümer gewechselt. Die Stadt Recklinghausen hatte rund 55.000 Quadratmeter Land aufgekauft, um am Rhein-Herne-Kanal einen Hafen zu bauen. Am 14. August 1913 beschloss die Stadtverordnetenversammlung einer Frankfurter Firma den Bauauftrag zu erteilen. Die Bauarbeiten begannen sofort und fast gleichzeitig mit der Fertigstellung des Rhein-Herne-Kanals konnte der Stadthafen Anfang August 1914 in Betrieb genommen werden.

Da die Zechen ihre eigenen Häfen hatten bestand der Umschlag im Recklinghäuser Hafen hauptsächlich aus Getreide, Futtermitteln, Sand, Kies und anderen Baumaterialien. Im Ersten Weltkrieg wurden Lebensmittel aus den Niederlanden angeliefert. Danach sank der Umschlag bis auf 14.000 Tonnen im Jahre 1931. Nach dem Zweiten Weltkrieg zog der Güterumschlag wieder an, 1949 waren es zirka 140.000 Tonnen, 1959 gar 260.000 Tonnen im Jahr. Anschließend sank er aber wieder deutlich ab, 2000 waren es gerade noch 24.000 Tonnen.

Um diesen Trend entgegenzuwirken und den Standort aufzuwerten, entschloss sich die Stadt Recklinghausen im Rahmen des Projektes "Emscher Landschaftspark 2010", ein Neunutzungskonzept für das Stadthafen-Areal zu entwickeln. Das Konzept verfolgt die Neuentwicklung eines hochwertigen Gewerbestandortes am östlichen Teil des Hafenbeckens sowie die Sanierung, Umgestaltung, Belebung und Öffnung der Hafenanlagen für Freizeit-, Kultur-, und Wohnnutzungen. Ein Sportbootanleger im östlichen und nördlichen Hafenbereich soll das Angebot ergänzen.

Im freizeitorientierten westlichen Bereich wird seit ein paar Jahren saisonal eine 3.500 m² große Strandbar betrieben. Während im östlichen Teil die Mühle Mills United ihre Kapazitäten um 30% steigerte. (quelle: wikipedia.de und route-industriekultur.de)

Stadthafen Recklinghausen – Hafenkran

Wie andere ehemalige genutzte Kanalhäfen steht auch der Stadthafen Recklinghausen für eine Neunutzung bereit. Mit der aufragenden Landmarke des Hafenkrans, der im Zuge der Neugestaltung des Stadthafens ein Lichtkonzept erhielt, bietet der Standort im Zuge des Emscherumbaus eine neue Standortgunst für Dienstleistungs-, Freizeit-, Kultur- und Wohnnutzungen. Das Entwicklungskonzept verfolgt die Neuentwicklung eines hochwertigen Gewerbestandortes am östlichen Teil des Hafenbeckens sowie die Umgestaltung, Belebung und Öffnung der Hafenanlagen.

Die Stadt Recklinghausen hat ihren Hafen saniert und umgebaut. Ein Anleger für Fahrgastschiffe und Motorboote sowie ein Schwimmsteg wurden gebaut. Im gleichen Zusammenhang wurde der gewerbliche Umschlagplatz saniert und wieder in Betreib genommen.

So entstanden neben dem gewerblichen Hafen, in dem eine der größten Mühlen Deutschlands ihren Weizen umschlägt, ein Hafen für Freizeitaktivitäten. Der "Lemon Beach Club" lädt ein, im Liegestuhl unter Palmen die Füße in den Sand zu stecken und die Seele baumeln zu lassen. Nebenan auf dem "Platz am Wasser" werden regelmäßig Feste gefeiert, zu denen mit dem eigenen Boot kommen kann, wer möchte. (quelle: metropoleruhr.de)

Stadthafen Recklinghausen - Mills United

04/2010 In: Recklinghausen | Industrie

Stadthafen Recklinghausen - Mills United

Die auf der östlichen Seite des Hafenbeckens gelegene Mühle Mills United entstand im Jahr 2000 durch den Zusammenschluss der beiden schon 1992 fusionierten Unternehmen Münstermann und Hovestadt mit der Mühle Stenzel in Recklinghausen.

Stadthafen Recklinghausen - Mills United II

Die auf der östlichen Seite des Hafenbeckens gelegene Mühle Mills United entstand im Jahr 2000 durch den Zusammenschluss der beiden schon 1992 fusionierten Unternehmen Münstermann und Hovestadt mit der Mühle Stenzel in Recklinghausen.

Stadthafen Recklinghausen - Mills United II

Consol - Zeche Consolidation Schacht 9

04/2010 In: Gelsenkirchen | Industrie

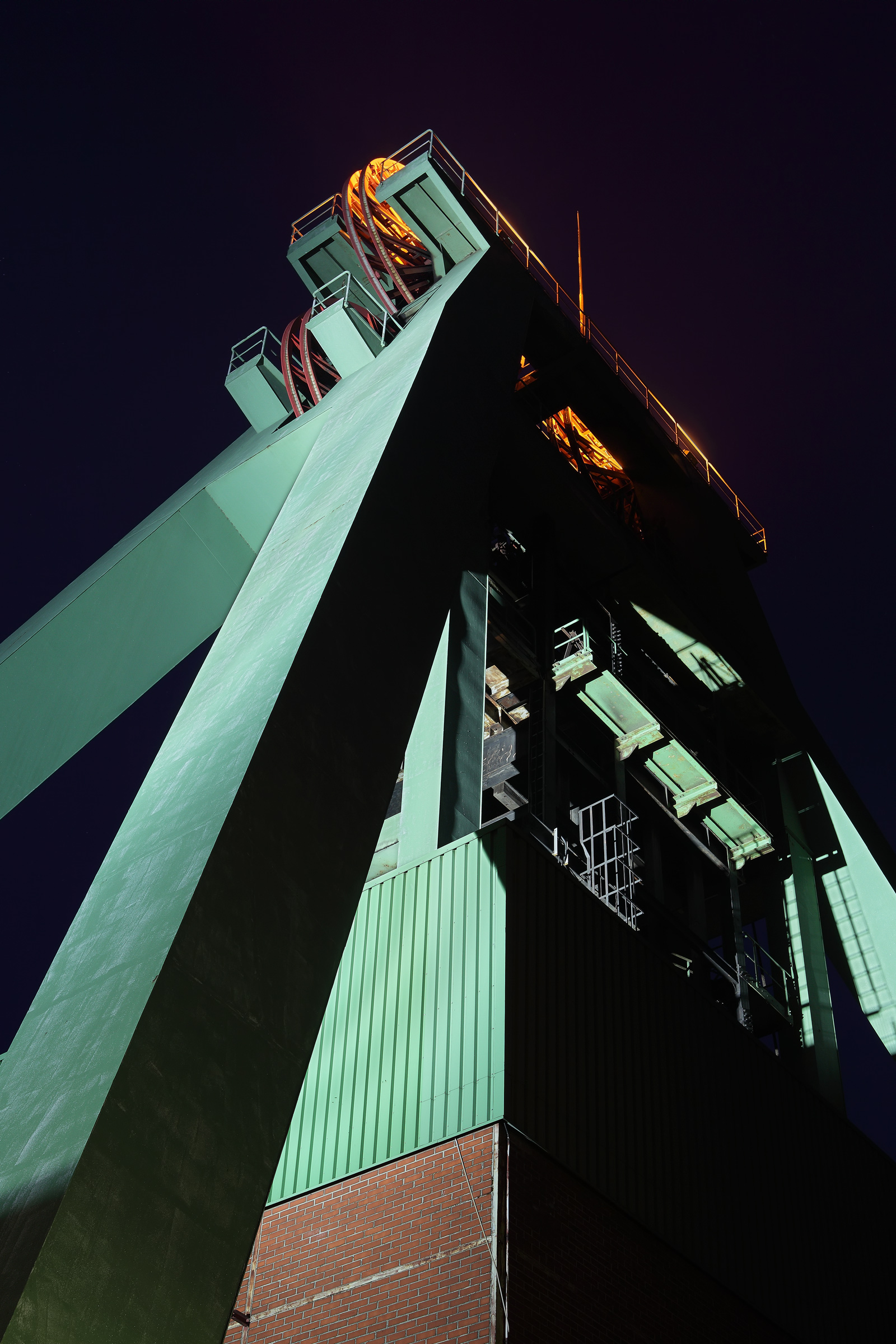

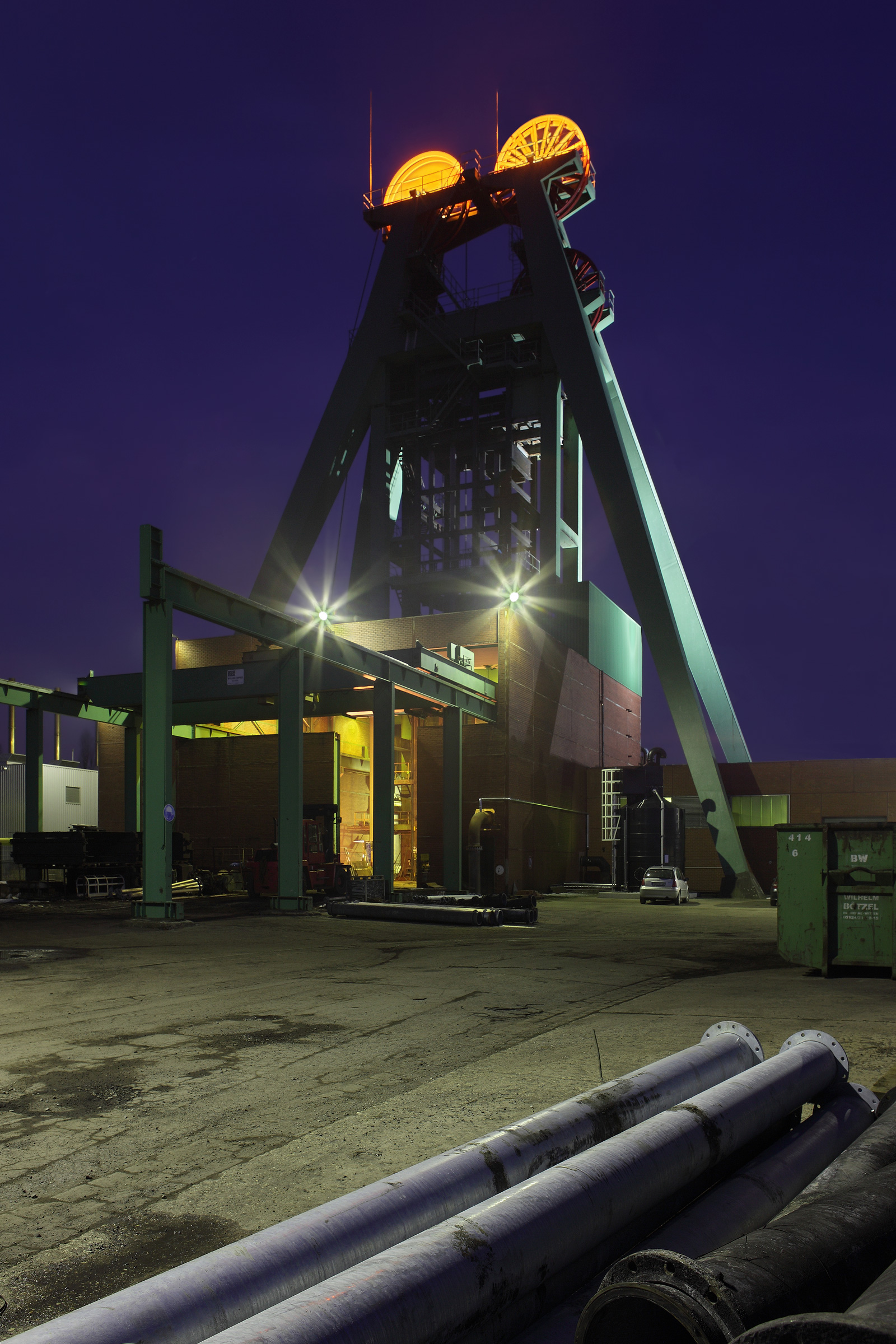

Consol - Zeche Consolidation Schacht 9

Aus den Knappen, so wurden früher die Bergleute genannt, rekrutierte sich vor 100 Jahren die Mannschaft von Schalke. Auch von der Zeche Consolidation kamen sie zum spielen und zuschauen. Die Zeche unterstützte den Verein 1923 beim Aus- und Umbau des Sportplatzes und das Gelände der Glückauf-Kampfbahn wurde auf einem Grundstück der Zeche errichtet. Und schon vor den Zeiten des Profisports wurden ihre Spieler von der Zeche durch besonders leichte Aufgaben privilegiert oder gar freigestellt.

Friedrich Grillo veranlasste 1861 den Zusammenschluss verschiedener Gewerken zur „Gewerkschaft des Steinkohlenbergwerks Consolidation“. Der Name Consolidation bezeichnet bergmännisch die Zusammenlegung von Grubenfeldern und ihren Anteilen.

Das Doppelstrebengerüst, fertig gestellt 1922, ist eines der letzten beiden Fördergerüste in Gitterträgerbauweise. Das 53m hohe Fördergerüst über Schacht 9 gilt heute als Wahrzeichen des Gelsenkirchener Stadtteils Bismarck. Die Stahlfachwerkkonstruktion aus genieteten Profileisen wirkt, obwohl sie hohen Belastungen standhalten musste, filigran und leicht.

Aus den Knappen, so wurden früher die Bergleute genannt, rekrutierte sich vor 100 Jahren die Mannschaft von Schalke. Auch von der Zeche Consolidation kamen sie zum spielen und zuschauen. Die Zeche unterstützte den Verein 1923 beim Aus- und Umbau des Sportplatzes und das Gelände der Glückauf-Kampfbahn wurde auf einem Grundstück der Zeche errichtet. Und schon vor den Zeiten des Profisports wurden ihre Spieler von der Zeche durch besonders leichte Aufgaben privilegiert oder gar freigestellt.

Friedrich Grillo veranlasste 1861 den Zusammenschluss verschiedener Gewerken zur „Gewerkschaft des Steinkohlenbergwerks Consolidation“. Der Name Consolidation bezeichnet bergmännisch die Zusammenlegung von Grubenfeldern und ihren Anteilen.

Das Doppelstrebengerüst, fertig gestellt 1922, ist eines der letzten beiden Fördergerüste in Gitterträgerbauweise. Das 53m hohe Fördergerüst über Schacht 9 gilt heute als Wahrzeichen des Gelsenkirchener Stadtteils Bismarck. Die Stahlfachwerkkonstruktion aus genieteten Profileisen wirkt, obwohl sie hohen Belastungen standhalten musste, filigran und leicht.

H-Bahn Universität Dortmund

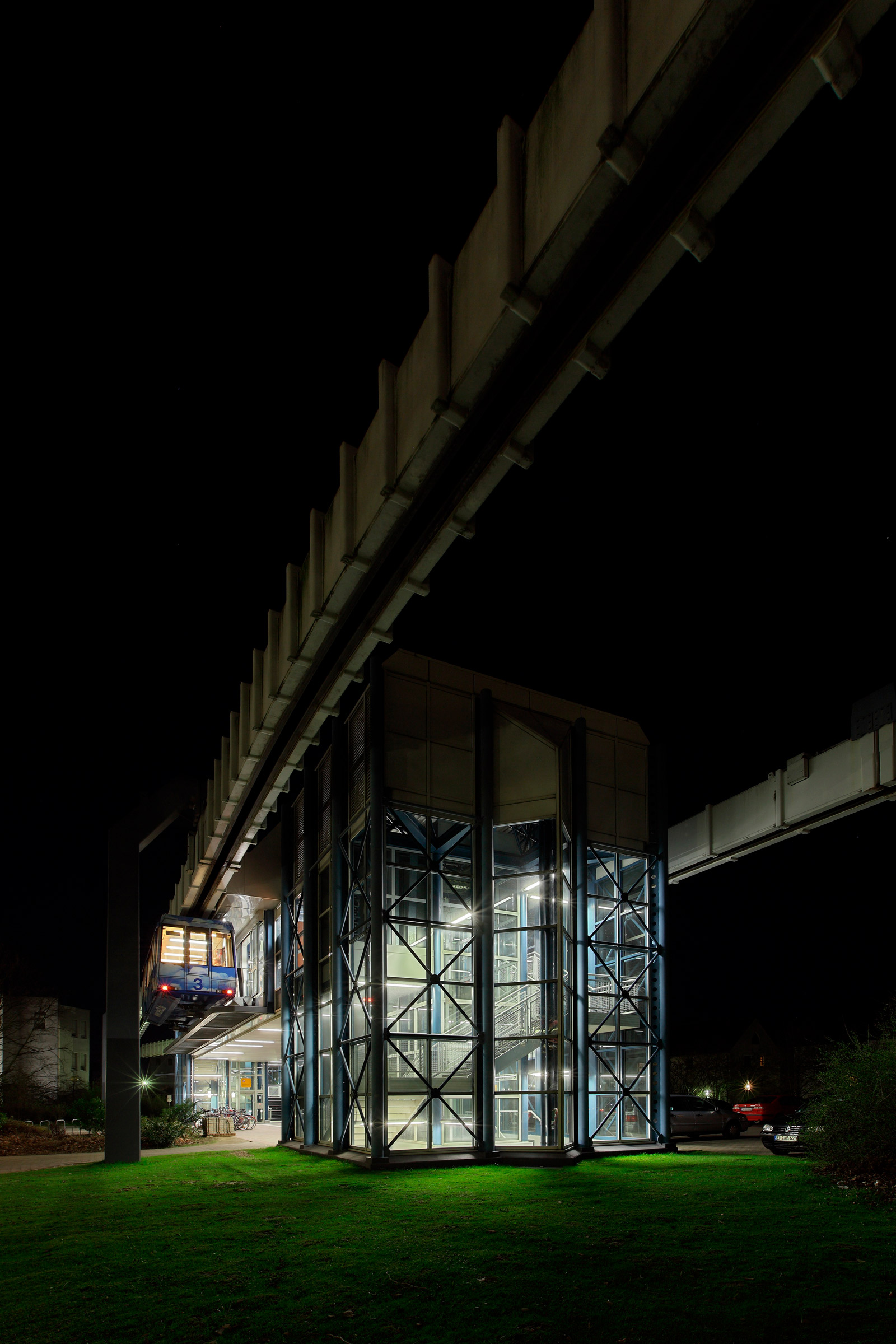

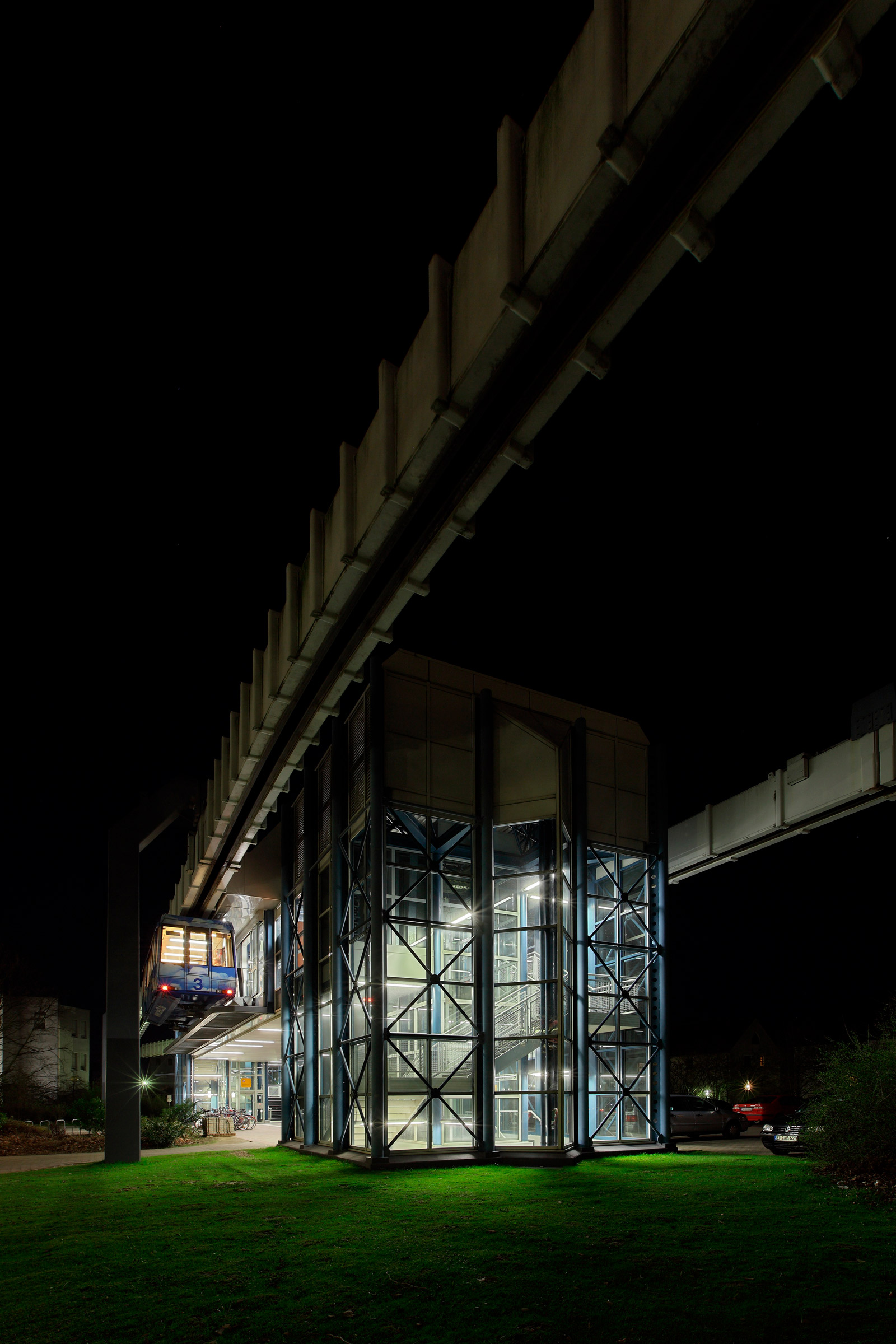

H-Bahn Universität Dortmund I

Am 02. Mai 1984 wurde die H-Bahn (Hängebahn) an der Dortmunder Universität als erstes automatisches Verkehrssystem in Deutschland eröffnet, wo sie zunächst den Nord- mit dem Südcampus verband.

Entwickler und ursprünglicher Hersteller dieses Systems ist die Firma Siemens, die das Produkt als SIPEM (Siemens People Mover) bezeichnet hatte.

Nach drei Jahren Bauzeit wurde 1993 der 900 Meter lange Ausbau mit einer neuen Abzweigung und zwei neuen Stationen, in Eichlinghofen und am S-Bahn-Haltepunkt Dortmund Universität, fertig gestellt. Diese Anlage gilt als die erste ihrer Art in Deutschland. Des Weiteren wurde die Stromversorgung umgebaut, ein modulares Betriebssystem eingebaut und die Fahrstrecke mit einem Ortungssystem ausgestattet. Dieses Ortungssystem lässt eine Lagebestimmung bis auf drei Zentimeter genau zu. Diese Umbauten ermöglichten eine höhere Geschwindigkeit und eine dichtere Zugfolge, da sich bis dahin die Fahrzeuge an die Station herantasten mussten. Zudem wurden drei neue Wagen von Siemens geliefert.

Eine Verlängerung in den nahe gelegenen Technologiepark wurde am 19. Dezember 2003 eröffnet, das gesamte Streckennetz hat nun, nachdem das zunächst letzte 1212 Meter lange Stück realisiert wurde, eine Länge von 3,162 km. Der Bau dieses Abschnittes kostete 15,5 Mio. €, wobei 1,5 Mio. € für ein weiteres Fahrzeug der FTD Fahrzeugtechnik Dessau AG darin inbegriffen sind, welches heute die Betriebsnummer 4 trägt und eine modernere Innenausstattung mit digitalen Innenanzeigen besitzt. (quelle: wikipedia.de)

H-Bahn Universität Dortmund II

Die H-Bahn auf dem Dortmunder Universitätsgelände zählt zu den regionalen verkehrstechnischen Innovationen. Sie ist eine vollautomatisch gesteuerte Großkabinenbahn und befördert an der Universität Dortmund täglich ca. 5.500 Fahrgäste. Sie ist in das ÖPNV-Netz der Stadt Dortmund und tariflich in den Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) integriert.

Im Inneren der Kabine befinden sich 16 Sitz- und 29 Stehplätzen für die Fahrgäste.

Zwischen den Stationen erreichen die Wagen eine Spitzengeschwindigkeit von 50 km/h.

H-Bahn Universität Dortmund III – Zzzooommm

Dynamik und Ruhe.

Das aufwendigste Bild habe ich am Anfang aufgenommen. Das Aufnahmetiming musste mit dem Fahrplan der H-Bahn abstimmt werden und die Gesamtzeit der Belichtungsreihe etwas optimiert werden.

Am 02. Mai 1984 wurde die H-Bahn (Hängebahn) an der Dortmunder Universität als erstes automatisches Verkehrssystem in Deutschland eröffnet, wo sie zunächst den Nord- mit dem Südcampus verband.

Entwickler und ursprünglicher Hersteller dieses Systems ist die Firma Siemens, die das Produkt als SIPEM (Siemens People Mover) bezeichnet hatte.

Nach drei Jahren Bauzeit wurde 1993 der 900 Meter lange Ausbau mit einer neuen Abzweigung und zwei neuen Stationen, in Eichlinghofen und am S-Bahn-Haltepunkt Dortmund Universität, fertig gestellt. Diese Anlage gilt als die erste ihrer Art in Deutschland. Des Weiteren wurde die Stromversorgung umgebaut, ein modulares Betriebssystem eingebaut und die Fahrstrecke mit einem Ortungssystem ausgestattet. Dieses Ortungssystem lässt eine Lagebestimmung bis auf drei Zentimeter genau zu. Diese Umbauten ermöglichten eine höhere Geschwindigkeit und eine dichtere Zugfolge, da sich bis dahin die Fahrzeuge an die Station herantasten mussten. Zudem wurden drei neue Wagen von Siemens geliefert.

Eine Verlängerung in den nahe gelegenen Technologiepark wurde am 19. Dezember 2003 eröffnet, das gesamte Streckennetz hat nun, nachdem das zunächst letzte 1212 Meter lange Stück realisiert wurde, eine Länge von 3,162 km. Der Bau dieses Abschnittes kostete 15,5 Mio. €, wobei 1,5 Mio. € für ein weiteres Fahrzeug der FTD Fahrzeugtechnik Dessau AG darin inbegriffen sind, welches heute die Betriebsnummer 4 trägt und eine modernere Innenausstattung mit digitalen Innenanzeigen besitzt. (quelle: wikipedia.de)

H-Bahn Universität Dortmund II

Die H-Bahn auf dem Dortmunder Universitätsgelände zählt zu den regionalen verkehrstechnischen Innovationen. Sie ist eine vollautomatisch gesteuerte Großkabinenbahn und befördert an der Universität Dortmund täglich ca. 5.500 Fahrgäste. Sie ist in das ÖPNV-Netz der Stadt Dortmund und tariflich in den Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) integriert.

Im Inneren der Kabine befinden sich 16 Sitz- und 29 Stehplätzen für die Fahrgäste.

Zwischen den Stationen erreichen die Wagen eine Spitzengeschwindigkeit von 50 km/h.

H-Bahn Universität Dortmund III – Zzzooommm

Dynamik und Ruhe.

Das aufwendigste Bild habe ich am Anfang aufgenommen. Das Aufnahmetiming musste mit dem Fahrplan der H-Bahn abstimmt werden und die Gesamtzeit der Belichtungsreihe etwas optimiert werden.

Veltins Arena – Schalke 04 / 24.03.2010

03/2010 In: Gelsenkirchen | Sport

Veltins Arena – Schalke 04 24.03.2010

Dies Bild hatte schon seine Tücken. Nach 19:30 erhellte nur noch wenig Restlicht den Himmel. Derselbige wurde, bei niedriger und starker Wolkendecke, von den Natriumdampflampen bei längeren Belichtungszeiten rötlich eingefärbt. Ungünstig durch das Foto verkehrende Fahrzeuge lenkten zu sehr vom Motiv ab. Es sind dann zwei Entwicklungsreihen im RAW angewandt worden mit unterschiedlichem Weißabgleich. Einer für den Himmel, um ihn wieder Blau zu bekommen, den anderen um die Farbstimmung des Motivs zu erhalten. Eine zweite Belichtungsreihe direkt hinter der ersten gab dann das Material (nach Licht- und Farbanpassung) um unpassende Elemente aus dem Bild zu entfernen.

Veltins Arena - Eingang Victoria Tribüne

Dies Bild hatte schon seine Tücken. Nach 19:30 erhellte nur noch wenig Restlicht den Himmel. Derselbige wurde, bei niedriger und starker Wolkendecke, von den Natriumdampflampen bei längeren Belichtungszeiten rötlich eingefärbt. Ungünstig durch das Foto verkehrende Fahrzeuge lenkten zu sehr vom Motiv ab. Es sind dann zwei Entwicklungsreihen im RAW angewandt worden mit unterschiedlichem Weißabgleich. Einer für den Himmel, um ihn wieder Blau zu bekommen, den anderen um die Farbstimmung des Motivs zu erhalten. Eine zweite Belichtungsreihe direkt hinter der ersten gab dann das Material (nach Licht- und Farbanpassung) um unpassende Elemente aus dem Bild zu entfernen.

Veltins Arena - Eingang Victoria Tribüne

COURTYARD

03/2010 In: Gelsenkirchen | Urban

COURTYARD

Das Courtyard by Marriott Hotel ist ein professionelles Tagungs- und Businesshotel in Gelsenkirchen. Seine eindrucksvoll beleuchtete Südseite ist schon aus einiger Entfernung sichtbar.

Das Courtyard by Marriott Hotel ist ein professionelles Tagungs- und Businesshotel in Gelsenkirchen. Seine eindrucksvoll beleuchtete Südseite ist schon aus einiger Entfernung sichtbar.

Zeche Zollverein I

03/2010 In: Essen | Industriekultur

Zollverein 2010

Im Rahmen des Projekts Kulturhauptstadt Ruhr.2010 ist auch das Weltkulturerbe Zollverein wieder mehr in den Blickpunkt der Öffentlichkeit gekommen.

Welterbe Zeche Zollverein Schacht XII

Eines der bedeutendsten Ensembles von Industriedenkmalen der Welt finden wir in Essen-Katernberg: der 1932 in Betrieb genommene Schacht XII der Zeche Zollverein der Muttergesellschaft Vereinigte Stahlwerke AG (VSt). Gebaut im Bauhausstil vom Architektenbüro Schupp & Kremmer ist sie in Form und Funktionalität ein Wunderwerk an Klarheit und Vollendung des Rationalisierungsgedankens. Die Zentralschachtanlage war bei Inbetriebnahme die modernste der Welt. 1986 wurde der Betrieb eingestellt, die Anlagen und Freiflächen wurden aber sofort unter Denkmalschutz gestellt.

Als Projekt der IBA Emscher Park wurden die Gebäude durch die "Bauhütte Zeche Zollverein Schacht XII GmbH" restauriert und neue Nutzungsmöglichkeiten gesucht. Heute beherbergt Zollverein Schacht XII das Designzentrum NRW im red dot design museum, den Gastronomiebetrieb Casino Zollverein, Ausstellungs- und Veranstaltungsräume, die Stiftung Zollverein und die Entwicklungsgesellschaft Zollverein. Im Museum Zollverein wird den Besuchern im Rahmen von Führungen der Weg der Kohle nahegebracht. Auch das zentrale Besucherzentrum der Zeche Zollverein und der Route der Industriekultur hat hier seinen Sitz gefunden.

Seit dem 14.12.2001 zählt die Zeche Zollverein Schacht XII, die Kokerei Zollverein und der benachbarte Schacht 1/2/8 zum Welterbe der UNESCO. Im gleichen Jahr wurde die Entwicklungsgesellschaft Zollverein mbH gegründet, die Zollverein zu einem international renommierten Kreativ-Standort ausbauen soll. (quelle: route-industriekultur.de)

Welterbe Zeche Zollverein Schacht XII – 2

Mit Zollverein Schacht XII in Essen-Katernberg entstand 1928 die größte und modernste Zeche Europas. Die Architekten Fritz Schupp und Martin Kremmer schufen im Stil der Neuen Sachlichkeit ein faszinierendes Architekturensemble aus funktionalen kubischen Bauelementen, deren raumgreifende Gestalt Erhabenheit ausstrahlt.

Die große Zechenanlage hat auch im besonderen Maße die städtische Entwicklung des Essener Nordens geprägt. Über Generationen war Zollverein der Mittelpunkt des Arbeitslebens einer großen Zahl von Bergleuten, die mit ihren Familien in der Umgebung lebten.

Aber nicht nur in betrieblicher und technischer Hinsicht, auch in der Architektur sollte sich die Leistungsfähigkeit des Unternehmens darstellen. Nach den Plänen der Industriearchitekten Fritz Schupp und Martin Kremmer, die von der sachlichen Architektur der 1920er Jahre beeinflusst waren, entstand Schacht XII zwischen 1928-30 in Stahlkonstruktion mit vorgehängtem ausgemauertem Stahlfachwerk. Letzteres funktioniert als Gliederungsprinzip, da das Raster des Stahlfachwerks bei allen Bauten gleich ist und ermöglicht dem Betrachter einen Maßstabsvergleich der in der Höhe gestaffelten Baukuben. Das ästhetische Grundprinzip der Schachtanlage liegt in einer Reduktion der einzelnen Baukörper auf klare, kubische Formen, ihrer übersichtlichen Anordnung zu einer harmonischen Gesamtheit und einer einheitlichen Fassadengestaltung. Form und Anordnung der Bauten sind direkt aus den technischen Abläufen abgeleitet, jeder Funktion wird ein Gebäude zugeordnet. (quelle: route-industriekultur.de)

Welterbe Zeche Zollverein – Förderräder

Welterbe Zeche Zollverein - Kohlenwäsche - Ruhr Museum

Das ehemalige Ruhrlandmuseum wurde im April 2007 geschlossen, um dann den Neubauten des Museums Folkwang Platz zu machen. Es wurde am 20. Oktober 2008 in der Kohlenwäsche des Weltkulturerbes Zeche Zollverein wiedereröffnet, dass nach Plänen von Rem Koolhaas umgebaut wurde.

Am 9. Januar 2010 wurde nach mehrjähriger Vorbereitung das neue Ruhr Museum im Weltkulturerbe Zollverein in Anwesenheit des Bundespräsidenten Horst Köhler zusammen mit der Kulturhauptstadt RUHR.2010 eröffnet.

Das Ruhr Museum, das sich als Gedächtnis und Schaufenster der Metropole Ruhr versteht, dokumentiert in seiner neuen Dauerausstellung Natur, Kultur und Geschichte des Ruhrgebiets und damit die Entwicklung des größten Ballungsraums Europas.

Die neue Dauerausstellung in der Kohlewäsche der Zeche Zollverein wurde von dem Stuttgarter Büro HG Merz gestaltet und ist in vier Ebenen gegliedert. Auf der 24 Meter Ebene, zu der man mit der großen Außenrolltreppe gelangt, befinden sich Kasse und Information, ein Café, sowie der Museumsshop. Auf der 17 Meter Ebene werden Mythen, Phänomene und Strukturen des gegenwärtigen Ruhrgebiets dargestellt. Die 12 Meter Ebene stellt das vorindustrielle Gedächtnis der Region dar und beinhaltet auch die Sammlungen des Museums zu Archäologie, Ethnologie und Naturkunde. Auf der 6 Meter Ebene wird die Geschichte des Ruhrgebiets im Industriellen Zeitalter dargestellt.

Auf der 12-Meter-Ebene befindet sich eine Fläche für Wechselausstellungen. Ebenso in einer Galerie 21 in einem Zwischengeschoss.

Welterbe Zeche Zollverein – Unter der Kohlenwäsche I

Das größte Übertagegebäude auf Zollverein ist die Kohlenwäsche. Ihre Gesamtlänge beträgt 90 m, die Breite rund 30 m, die Höhe 37 m, die sich im nördlichen Bauabschnitt, im Bereich des vorgebauten Rohkohlenbunkers, auf 47 m erhöht. Die Kohlenwäsche war eine Großapparatur mit komplexen Vorgängen zur Umwandlung von Rohstoffen zum Energieträger. Mit der Stilllegung der Zeche Zollverein 1986 wurde auch der Betrieb in der Kohlenwäsche eingestellt. (quelle: www.zollverein.de)

Welterbe Zeche Zollverein – Unter der Kohlenwäsche II

Seit 2003 wird die Kohlenwäsche nach Plänen des Rotterdamer Büros Office for Metropolitan Architecture (OMA) und dem Essener Architektenbüro von Heinrich Böll und Hans Krabel saniert und zum Ruhr Museum umgebaut. Das Konzept berücksichtigt, dass die wesentlichen Teile des Maschinenparks erhalten bleiben und dennoch genügend Raum für Ausstellungen geschaffen wird. Eine besondere Herausforderung stellte der Eingang zur Kohlenwäsche dar, die zu Betriebszeiten über keinen Haupteingang verfügte, der der neuen Nutzung gerecht geworden wäre. Die Architekten haben die funktionale Ordnung der ursprünglichen Kohlenwäsche auf die geänderten Ansprüche übertragen und eine Gangway entworfen. Sie führt die Besucher von der Plaza vor der Kohlenwäsche über eine Rolltreppe ins Foyer auf der 24 Meter-Ebene mit dem Besucherzentrum. (quelle: www.zollverein.de)

Weltkulturerbe Zeche Zollverein – Rückseite Schacht XII

Was verbindet den Kölner Dom mit den Pyramiden Ägyptens, den Mont Saint-Michel mit dem Tadsch Mahal, oder die Inkastadt Machu Picchu in Peru mit dem Ngorongoro-Krater in Tansania? Es sind Zeugnisse vergangener Kulturen, künstlerische Meisterwerke und einzigartige Naturlandschaften, deren Untergang ein unersetzlicher Verlust für die gesamte Menschheit wäre. Sie zu schützen, liegt nicht allein in der Verantwortung eines einzelnen Staates, sondern ist Aufgabe der Völkergemeinschaft.

Die von der UNESCO geführte Liste des Welterbes umfasst insgesamt 911 Denkmäler in 151 Ländern (davon 33 in Deutschland). Davon sind 704 Kulturdenkmäler und 180 Naturdenkmäler. Weitere 27 Denkmäler gehören sowohl dem Kultur- als auch dem Naturerbe an.

Das Welterbekomitee der UNESCO hat auf seiner 25. Tagung am 14. Dezember 2001 in Helsinki, Finnland, den Industriekomplex Zeche und Kokerei Zollverein in Essen zur Welterbestätte erklärt. Das Welterbekomitee würdigte die Zeche und Kokerei Zollverein als "ein repräsentatives Beispiel für die Entwicklung der Schwerindustrie in Europa". Von außergewöhnlichem Wert sei die "vom Bauhausstil beeinflusste Architektur des Industriekomplexes, die über Jahrzehnte für den modernen Industriebau beispielgebend war. (quelle: unesco.de)

Zeche Zollverein - Halle 5

Im Rahmen des Projekts Kulturhauptstadt Ruhr.2010 ist auch das Weltkulturerbe Zollverein wieder mehr in den Blickpunkt der Öffentlichkeit gekommen.

Welterbe Zeche Zollverein Schacht XII

Eines der bedeutendsten Ensembles von Industriedenkmalen der Welt finden wir in Essen-Katernberg: der 1932 in Betrieb genommene Schacht XII der Zeche Zollverein der Muttergesellschaft Vereinigte Stahlwerke AG (VSt). Gebaut im Bauhausstil vom Architektenbüro Schupp & Kremmer ist sie in Form und Funktionalität ein Wunderwerk an Klarheit und Vollendung des Rationalisierungsgedankens. Die Zentralschachtanlage war bei Inbetriebnahme die modernste der Welt. 1986 wurde der Betrieb eingestellt, die Anlagen und Freiflächen wurden aber sofort unter Denkmalschutz gestellt.

Als Projekt der IBA Emscher Park wurden die Gebäude durch die "Bauhütte Zeche Zollverein Schacht XII GmbH" restauriert und neue Nutzungsmöglichkeiten gesucht. Heute beherbergt Zollverein Schacht XII das Designzentrum NRW im red dot design museum, den Gastronomiebetrieb Casino Zollverein, Ausstellungs- und Veranstaltungsräume, die Stiftung Zollverein und die Entwicklungsgesellschaft Zollverein. Im Museum Zollverein wird den Besuchern im Rahmen von Führungen der Weg der Kohle nahegebracht. Auch das zentrale Besucherzentrum der Zeche Zollverein und der Route der Industriekultur hat hier seinen Sitz gefunden.

Seit dem 14.12.2001 zählt die Zeche Zollverein Schacht XII, die Kokerei Zollverein und der benachbarte Schacht 1/2/8 zum Welterbe der UNESCO. Im gleichen Jahr wurde die Entwicklungsgesellschaft Zollverein mbH gegründet, die Zollverein zu einem international renommierten Kreativ-Standort ausbauen soll. (quelle: route-industriekultur.de)

Welterbe Zeche Zollverein Schacht XII – 2

Mit Zollverein Schacht XII in Essen-Katernberg entstand 1928 die größte und modernste Zeche Europas. Die Architekten Fritz Schupp und Martin Kremmer schufen im Stil der Neuen Sachlichkeit ein faszinierendes Architekturensemble aus funktionalen kubischen Bauelementen, deren raumgreifende Gestalt Erhabenheit ausstrahlt.

Die große Zechenanlage hat auch im besonderen Maße die städtische Entwicklung des Essener Nordens geprägt. Über Generationen war Zollverein der Mittelpunkt des Arbeitslebens einer großen Zahl von Bergleuten, die mit ihren Familien in der Umgebung lebten.

Aber nicht nur in betrieblicher und technischer Hinsicht, auch in der Architektur sollte sich die Leistungsfähigkeit des Unternehmens darstellen. Nach den Plänen der Industriearchitekten Fritz Schupp und Martin Kremmer, die von der sachlichen Architektur der 1920er Jahre beeinflusst waren, entstand Schacht XII zwischen 1928-30 in Stahlkonstruktion mit vorgehängtem ausgemauertem Stahlfachwerk. Letzteres funktioniert als Gliederungsprinzip, da das Raster des Stahlfachwerks bei allen Bauten gleich ist und ermöglicht dem Betrachter einen Maßstabsvergleich der in der Höhe gestaffelten Baukuben. Das ästhetische Grundprinzip der Schachtanlage liegt in einer Reduktion der einzelnen Baukörper auf klare, kubische Formen, ihrer übersichtlichen Anordnung zu einer harmonischen Gesamtheit und einer einheitlichen Fassadengestaltung. Form und Anordnung der Bauten sind direkt aus den technischen Abläufen abgeleitet, jeder Funktion wird ein Gebäude zugeordnet. (quelle: route-industriekultur.de)

Welterbe Zeche Zollverein – Förderräder

Welterbe Zeche Zollverein - Kohlenwäsche - Ruhr Museum

Das ehemalige Ruhrlandmuseum wurde im April 2007 geschlossen, um dann den Neubauten des Museums Folkwang Platz zu machen. Es wurde am 20. Oktober 2008 in der Kohlenwäsche des Weltkulturerbes Zeche Zollverein wiedereröffnet, dass nach Plänen von Rem Koolhaas umgebaut wurde.

Am 9. Januar 2010 wurde nach mehrjähriger Vorbereitung das neue Ruhr Museum im Weltkulturerbe Zollverein in Anwesenheit des Bundespräsidenten Horst Köhler zusammen mit der Kulturhauptstadt RUHR.2010 eröffnet.

Das Ruhr Museum, das sich als Gedächtnis und Schaufenster der Metropole Ruhr versteht, dokumentiert in seiner neuen Dauerausstellung Natur, Kultur und Geschichte des Ruhrgebiets und damit die Entwicklung des größten Ballungsraums Europas.

Die neue Dauerausstellung in der Kohlewäsche der Zeche Zollverein wurde von dem Stuttgarter Büro HG Merz gestaltet und ist in vier Ebenen gegliedert. Auf der 24 Meter Ebene, zu der man mit der großen Außenrolltreppe gelangt, befinden sich Kasse und Information, ein Café, sowie der Museumsshop. Auf der 17 Meter Ebene werden Mythen, Phänomene und Strukturen des gegenwärtigen Ruhrgebiets dargestellt. Die 12 Meter Ebene stellt das vorindustrielle Gedächtnis der Region dar und beinhaltet auch die Sammlungen des Museums zu Archäologie, Ethnologie und Naturkunde. Auf der 6 Meter Ebene wird die Geschichte des Ruhrgebiets im Industriellen Zeitalter dargestellt.

Auf der 12-Meter-Ebene befindet sich eine Fläche für Wechselausstellungen. Ebenso in einer Galerie 21 in einem Zwischengeschoss.

Welterbe Zeche Zollverein – Unter der Kohlenwäsche I

Das größte Übertagegebäude auf Zollverein ist die Kohlenwäsche. Ihre Gesamtlänge beträgt 90 m, die Breite rund 30 m, die Höhe 37 m, die sich im nördlichen Bauabschnitt, im Bereich des vorgebauten Rohkohlenbunkers, auf 47 m erhöht. Die Kohlenwäsche war eine Großapparatur mit komplexen Vorgängen zur Umwandlung von Rohstoffen zum Energieträger. Mit der Stilllegung der Zeche Zollverein 1986 wurde auch der Betrieb in der Kohlenwäsche eingestellt. (quelle: www.zollverein.de)

Welterbe Zeche Zollverein – Unter der Kohlenwäsche II

Seit 2003 wird die Kohlenwäsche nach Plänen des Rotterdamer Büros Office for Metropolitan Architecture (OMA) und dem Essener Architektenbüro von Heinrich Böll und Hans Krabel saniert und zum Ruhr Museum umgebaut. Das Konzept berücksichtigt, dass die wesentlichen Teile des Maschinenparks erhalten bleiben und dennoch genügend Raum für Ausstellungen geschaffen wird. Eine besondere Herausforderung stellte der Eingang zur Kohlenwäsche dar, die zu Betriebszeiten über keinen Haupteingang verfügte, der der neuen Nutzung gerecht geworden wäre. Die Architekten haben die funktionale Ordnung der ursprünglichen Kohlenwäsche auf die geänderten Ansprüche übertragen und eine Gangway entworfen. Sie führt die Besucher von der Plaza vor der Kohlenwäsche über eine Rolltreppe ins Foyer auf der 24 Meter-Ebene mit dem Besucherzentrum. (quelle: www.zollverein.de)

Weltkulturerbe Zeche Zollverein – Rückseite Schacht XII